龍川縣加強(qiáng)對紅色革命舊(遺)址保護(hù)和開發(fā)工作,推進(jìn)黨史學(xué)習(xí)教育走深走實

賡續(xù)紅色血脈 凝聚奮進(jìn)力量

■龍川縣開展“五藝頌五好·永遠(yuǎn)跟黨走”慶祝建黨100周年活動。

■福建會館成為廣大黨員干部群眾了解香港文化名人大營救英勇事跡的打卡地。

■“香港文化名人大營救”的指揮部之一福建會館

■閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府舊址

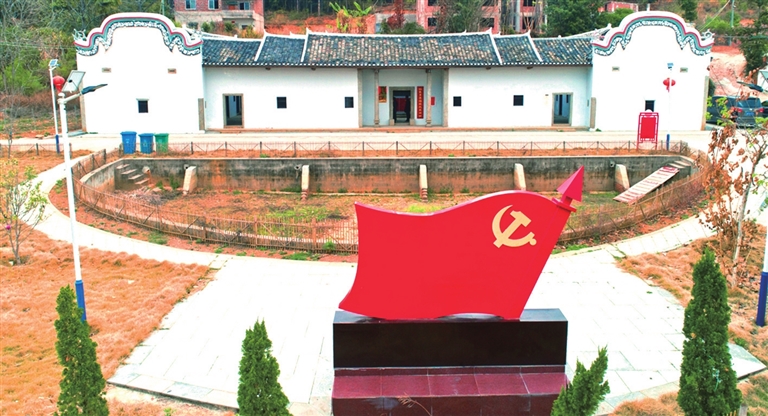

■黃布鎮(zhèn)歐江村仙寨鄉(xiāng)蘇維埃政府舊址

核心提示

歷史是最好的教科書,也是最好的清醒劑。龍川縣作為原中央蘇區(qū)縣、革命老區(qū)縣,在艱苦的革命戰(zhàn)爭中,留下了許多彌足珍貴的革命舊址,積淀了厚重的紅色文化資源,全縣共登記有革命舊(遺)址196處。

革命舊址承載著革命先輩的動人事跡,蘊(yùn)藏著豐富的精神內(nèi)涵,是近現(xiàn)代中國革命歷史的重要實物鑒證,是傳承紅色基因、激發(fā)愛國熱情的重要載體,也是開展黨史學(xué)習(xí)教育的鮮活素材。龍川縣高度重視對革命舊(遺)址的保護(hù)開發(fā)工作,對蘇維埃政府紀(jì)念館、福建會館等革命舊(遺)址進(jìn)行修繕和史料布展,對鶴市武裝暴動等10多處的革命舊址進(jìn)行立碑保護(hù),把它們打造成愛國主義教育基地。

傳承紅色基因,賡續(xù)紅色血脈,凝聚構(gòu)建“十四五”新格局磅礴力量。在黨史學(xué)習(xí)教育中,龍川縣充分發(fā)掘革命舊(遺)址的紅色文化,作為本土學(xué)習(xí)教育教材,組織全體黨員干部加強(qiáng)學(xué)習(xí),教育引導(dǎo)廣大黨員干部從歷史中汲取精神力量、汲取經(jīng)驗智慧、汲取堅守人民立場的定力,充分發(fā)揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)、傳承紅色基因,激發(fā)邁進(jìn)新征程、奮進(jìn)新時代的精氣神,走好新時代下的新長征路。

加強(qiáng)紅色革命舊(遺)跡保護(hù)

初夏,走進(jìn)龍川縣廻龍鎮(zhèn)大塘村,草木蔥蘢的山腳下,林立的農(nóng)家樓房間,一棟清代客家方形屋特別醒目。從其嶄新的外觀和精致的內(nèi)部布展不難看出,這是一棟平日備受“呵護(hù)”的房屋。這棟老房屋,就是閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府舊址。

“這里的每一個角落、每一件展品都講述著一段可歌可泣的紅色故事。”在五興龍縣蘇維埃政府舊址里,廻龍鎮(zhèn)黨委書記鄒勝平說。閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府由五華、興寧、龍川三縣黨組織于1929年3月聯(lián)合創(chuàng)建,是繼1927年11月成立的海陸豐蘇維埃政權(quán)后,又一個新生的聯(lián)縣蘇維埃政權(quán),全境面積約1900多平方公里,人口約60萬,是東江革命根據(jù)地通往中央蘇區(qū)的必經(jīng)要道。它的發(fā)展與鞏固,直接關(guān)聯(lián)著中央蘇區(qū)的發(fā)展;它的誕生,對中央蘇區(qū)具有重要的戰(zhàn)略意義。

1986年,該革命舊址被列為龍川縣級文物保護(hù)單位,2010年被列為河源市愛國主義教育基地,2011年7月公布為河源市文物保護(hù)單位。2011年,歷經(jīng)近百年風(fēng)雨滄桑、土木結(jié)構(gòu)的五興龍縣蘇維埃政府舊址出現(xiàn)了局部屋面漏水、墻體剝落、陳列展示陳舊破損等問題。同年,龍川縣委縣政府投入100多萬元,對閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府舊址和兵工廠舊址進(jìn)行修繕。2018年,河源市政府又將其修繕工程列入河源市十件民生實事,投入900多萬元進(jìn)行再次修繕升級。

如今,該革命舊址陳列布展總面積約920平方米,修繕后的陳列布展采用聲、光、電等形式,并配有圖文、音像、實物模型、場景復(fù)原等輔助展品,全方位、多角度、立體化再現(xiàn)了革命先輩的崢嶸歲月和波瀾壯闊的歷史畫卷,成為了愛國主義教育的重要陣地,先后被公布為河源市愛國主義教育基地、河源市反腐倡廉傳統(tǒng)教育基地、廣東省文物保護(hù)單位與省級愛國主義教育基地,列入全國紅色旅游經(jīng)典景區(qū)名錄。

對閩粵贛邊五興龍?zhí)K維埃政府舊址的保護(hù)修繕和開發(fā)利用,是龍川縣加強(qiáng)對境內(nèi)紅色革命舊(遺)址保護(hù)的一個縮影。

龍川作為原中央蘇區(qū)縣、革命老區(qū)縣,有著光榮的革命傳統(tǒng)和豐富的紅色文化資源。目前,全縣共登記有革命舊(遺)址196處,其中重要?dú)v史事件和機(jī)構(gòu)舊址98處、戰(zhàn)役戰(zhàn)斗舊址28處、人物舊故居38處、老紅軍墓3處、紀(jì)念碑(園)19處、紀(jì)念館陳列館及其他紀(jì)念設(shè)施9處。

龍川縣高度重視對紅色資源的保護(hù)開發(fā)工作,將革命舊(遺)址保護(hù)和開發(fā)利用工作列入《龍川縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》,印發(fā)《龍川縣加強(qiáng)革命史跡保護(hù)開發(fā)和利用工作的實施方案》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)革命舊(遺)址保護(hù)和修繕工作的實施意見》等文件,為全縣革命舊(遺)址保護(hù)和修繕工作提供制度依據(jù)和操作指引。

按照原貌恢復(fù)的原則,近年來,龍川對縣蘇維埃政府紀(jì)念館、福建會館、農(nóng)軍總隊舊址、五興龍縣蘇維埃政府舊址及其兵工廠舊址、黃居仁故居、龍母戰(zhàn)斗指揮部舊址、后東特委舊址、仙寨鄉(xiāng)蘇維埃政府舊址、粵贛蘇區(qū)食鹽儲運(yùn)中轉(zhuǎn)站、仰天堂革命舊址、革命烈士陵園和老紅軍李童軍故居、葉卓故居等革命舊(遺)址進(jìn)行修繕和史料布展,對鶴市武裝暴動等10多處的革命舊址進(jìn)行立碑保護(hù)。積極推進(jìn)福建會館、五興龍縣蘇維埃政府舊址等重要革命紀(jì)念設(shè)施的升級改造。

經(jīng)過持續(xù)多年的保護(hù)修繕與開發(fā)利用,龍川縣革命舊(遺)址中,作為龍川縣香港文化名人大營救指揮部舊址的福建會館被列為第八批全國重點文物保護(hù)單位,閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府舊址被列為省級文物保護(hù)單位,其他被列為市級文物保護(hù)單位2處、縣級文物保護(hù)單位16處,被列為省級愛國主義教育基地2處、市級愛國主義教育基地10處,被列為省級中共黨史教育基地1處、市級中共黨史教育基地9處。

講好革命故事傳承紅色基因

近期,由《人民日報》、新華社等中央駐粵、省直和市直新聞媒體組成的“沿著高速看中國(廣東)”主題采訪團(tuán)走進(jìn)河源市,龍川老隆福建會館是該采訪團(tuán)打卡的第四站。媒體記者們在此深入了解香港文化名人大營救的英勇事跡。

位于龍川縣老隆鎮(zhèn)華新居委會華新路39號的福建會館,建于清代同治年間,為當(dāng)時在龍川縣的閩籍商人投資興建的同鄉(xiāng)會會所。在享譽(yù)中外的“香港文化名人大營救”歷史事件中,它成為了舉足輕重的“中轉(zhuǎn)站”。

2011年,龍川縣完成了對福建會館的保護(hù)性修繕工作,并于當(dāng)年8月起免費(fèi)對外開放。當(dāng)前,福建會館已經(jīng)成為國家級文物保護(hù)單位、省市愛國主義教育基地以及廣東省黨史教育基地,是“香港文化名人大營救”重要史料和大革命時期當(dāng)?shù)仄渌锩妨系年惲惺遥蔀楫?dāng)?shù)貍鞒屑t色基因、開展黨史教育的熱門打卡地之一。

通過活態(tài)保護(hù)、創(chuàng)新傳承,讓革命舊址有鮮活的生命力,使得革命舊址保護(hù)利用成果更多服務(wù)地方發(fā)展、惠及人民群眾。龍川縣在做好珍貴紅色遺址遺跡保護(hù)的基礎(chǔ)上,深挖其中的歷史文化內(nèi)涵,舊址以實景、實物、圖文并茂形式,再現(xiàn)當(dāng)年紅色往事,講好革命故事,傳承紅色基因,讓其成為進(jìn)一步加強(qiáng)革命傳統(tǒng)教育和愛國主義教育、弘揚(yáng)民族精神的重要陣地。

加強(qiáng)本土黨史學(xué)習(xí),賡續(xù)紅色血脈。龍川縣結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育,針對黨員干部推出紅色精神和黨性修養(yǎng)體驗課,如聽一堂傳統(tǒng)教育課、學(xué)唱一首革命歌等,通過革命情景再現(xiàn)、體驗紅色文化等教育內(nèi)容,增強(qiáng)革命傳統(tǒng)教育的時代感和感召力。結(jié)合重大紀(jì)念日策劃紅色旅游主題活動,讓全社會參加紅色旅游,體驗紅色文化,發(fā)揚(yáng)革命優(yōu)良傳統(tǒng),營造濃厚的紅色旅游氛圍。充分發(fā)掘龍川各類革命舊(遺)址的紅色文化內(nèi)涵,全面融入“五藝頌五好·永遠(yuǎn)跟黨走”慶祝建黨100周年活動、黨史學(xué)習(xí)教育、國防教育等,廣泛開展主題采風(fēng)創(chuàng)作、“小小講解員”等實踐活動,持續(xù)拓展紅色文化傳播渠道,不斷深化群眾對紅色文化的理解。深入挖掘革命舊(遺)址中的紅色文化精神內(nèi)涵,編纂出版了《紅色龍川》和《光輝歷程 紅色足跡——龍川縣革命舊址通覽》等書籍,大力宣傳龍川紅色文化資源,發(fā)揮原中央蘇區(qū)縣資源優(yōu)勢,講好紅色歷史故事,不斷擦亮龍川紅色文化品牌。

繁榮紅色旅游文化,讓紅色文化“活”起來。龍川縣紅色旅游雖起步較晚但發(fā)展迅速,近年來申報成功的紅色革命遺址有23處,其中省級2處(福建會館、閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府舊址)、市級2處(黃居仁故居、佗城朱氏宗祠)和縣級19處,保證了紅色旅游資源的后續(xù)開發(fā)與維護(hù)。龍川縣盤活紅色旅游文化資源,結(jié)合實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,打造2條鄉(xiāng)村旅游精品線路。其中,“佗城四甲蘇維埃政府舊址——佗城景區(qū)——福建會館——霍山景區(qū)——黎咀木偶戲”旅游線路在2019年成功申報成為廣東省首批鄉(xiāng)村旅游精品線路。

加強(qiáng)區(qū)域合作。龍川縣以加入中央蘇區(qū)紅色旅游聯(lián)盟為依托,加大與周邊地區(qū)聯(lián)合營銷推廣力度,加強(qiáng)與梅州、江西贛州、福建永定等地優(yōu)秀地接旅行社合作,聯(lián)合推出閩粵贛中央蘇區(qū)旅游精品景區(qū)和線路,共同拓展旅游客源市場,有力推動龍川縣紅色旅游事業(yè)發(fā)展。

福建會館:文化名人從這里走向抗戰(zhàn)大后方

龍川縣福建會館位于老隆鎮(zhèn)華新居委會華新路39號,建于清代同治年間,為當(dāng)時在龍川縣的閩籍商人投資興建的同鄉(xiāng)會會所。

這里曾是彭湃與陳炯明部下談判營救農(nóng)會干部的舊址,又是第二次東征時選舉龍川縣長的舊址,更是震驚中外的“香港文化名人大營救”的指揮部之一;1949年6月2日,龍川縣人民政府在這里掛牌成立。2010年,福建會館被定為第三批河源市愛國主義教育基地;2013年,被評為廣東省黨史教育基地。2019年,被評為第八批全國重點文物保護(hù)單位。

五興龍縣蘇維埃政府舊址:曾聯(lián)結(jié)中央蘇區(qū)

閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府舊址位于龍川縣廻龍鎮(zhèn)大塘肚村116號。1929年3月初,五華、興寧、龍川三縣黨組織聯(lián)合創(chuàng)建了五興龍縣蘇維埃政府,全境面積約1900多平方公里,人口約60萬,是東江革命根據(jù)地通往中央蘇區(qū)的必經(jīng)要道。

五興龍縣蘇維埃政府先后組建了五興龍游擊大隊、東江紅軍獨(dú)立營、東江游擊大隊、尋烏獨(dú)立團(tuán)等地方紅軍武裝,開展武裝斗爭,實行土地革命。1930年8月,中央蘇區(qū)第一方面軍總前敵委員會秘書長古柏到大塘肚根據(jù)地檢查工作。在土地革命時期,五興龍?zhí)K區(qū)建立了完善的紅色地下交通網(wǎng),地下交通站有五六十處,縱橫1000多里,很多同志通過這條地下交通線進(jìn)入中央蘇區(qū)。尤其是在中央蘇區(qū)被封鎖時期,五興龍黨組織通過這條地下交通線,為中央蘇區(qū)提供后勤物資援助,形成“十萬挑夫上贛南”的盛況。

2011年,龍川縣將閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府舊址按照原貌恢復(fù)的原則進(jìn)行修繕,并進(jìn)行多次布展。該舊址先后被認(rèn)定為河源市愛國主義教育基地、河源市反腐倡廉傳統(tǒng)教育基地、省愛國主義教育基地。

黃布鎮(zhèn)歐江村仙寨鄉(xiāng)蘇維埃政府舊址

誕生第一個農(nóng)會組織、黨組織和紅色組織

仙寨鄉(xiāng)蘇維埃政府舊址位于龍川縣黃布鎮(zhèn)歐江村仙寨自然村,是河源市中共黨史教育基地、龍川縣反腐倡廉傳統(tǒng)教育基地。

仙寨鄉(xiāng)蘇維埃政府舊址,有著光榮的可歌可泣的革命歷史,是龍川縣黨史教育的重要陣地之一。革命先驅(qū)和革命先烈黃克、黃覺群等一大批革命同志在這里探索革命真理,發(fā)動革命工作,于1924年秋成立了龍川第一個農(nóng)會組織——?dú)W江村塘耙屋農(nóng)會;于1925年11月成立了龍川第一個黨組織——中共龍川特別支部;于1927年11月下旬成立了龍川第一個紅色政權(quán)組織——仙寨鄉(xiāng)蘇維埃政府。

1928年3月6日至8日,為配合東江地區(qū)“年關(guān)大暴動”,黃克、黃覺群等人組織策劃“鶴市暴動”,打響了龍川工農(nóng)武裝對抗國民黨反動派的第一槍,是東江武裝大暴動的重要組成部分。仙寨鄉(xiāng)蘇維埃政府建立和鶴市武裝暴動,揭開了龍川人民以革命武裝對抗反革命武裝的歷史,開創(chuàng)了龍川工農(nóng)革命以武裝奪取政權(quán)的先例,為龍川蘇區(qū)創(chuàng)建積累了寶貴經(jīng)驗。

■組稿:本報記者 陳小玲 特約記者 曾祥太 通訊員 魏慶平

■攝影:本報記者 馮曉銘