前趙佗時代的河源

■秦時南越、龍川縣(選自譚其驤《中國歷史地圖集》)。 資料圖

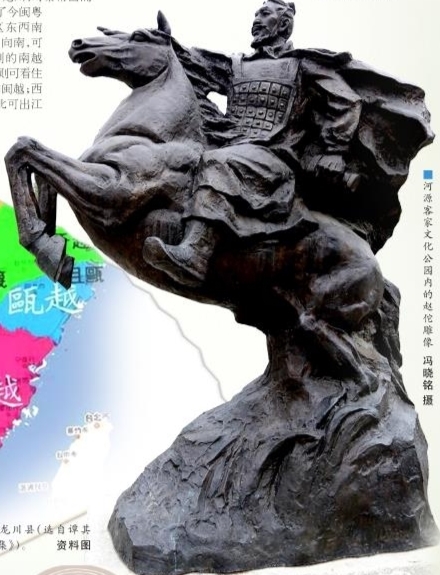

■河源客家文化公園內的趙佗雕像 馮曉銘 攝

核心提示

“廣東之文始尉佗”,趙佗治粵首站在龍川。龍川佗城,系百越歸秦后首任龍川令趙佗治所,包括現河源地區的古龍川,是趙佗“興王之地”。趙佗入粵前,定居在河源的先民是南下移民,還是百越土著?他們的經濟、社會、文化發展得怎么樣?和北方地區有無交流,怎么交流?我們一起去看看前趙佗時代的河源。

1

百越歸秦前,河源先民生活狀態

趙佗入粵前,在河源地區定居的古越人,除了按自然規律緩慢發展,也與其他百越地區、江浙甚至中原地區有所交流、融合。

“春秋時吳國和越國都成為強國,形成共同文化。而吳、越北方各國,由于‘習俗不同、語言不通’,故吳越文化只能向南傳播,特別是楚滅越以后,部分越人流入嶺南,傳進吳越文化成分更多,并被融合為南越文化的一部分。”(《廣東文化地理》P30)

這些傳播與交流,主要通過水路來進行。在河源地區,這水路主要是東江水系。

考古發現,在新舊石器轉換階段的細石器時代,閩粵間有一條由西向東的重要通道:西江—珠江—東江—龍川(水陸轉換)—梅江—韓江—汀江。在新石器時代,不僅存在原來由西向東的擴展模式,且開始出現粵西、粵中、粵北、粵東(含閩西南)相互接觸、交流和兼容的局面。到了夏商、兩周時期,浮濱文化、夔紋陶文化東進,其后青銅文化有了很大發展(劉向明《從考古發現看東江在嶺南古史演進中的地位》)。

“自交趾至會稽,七八千里,百越雜處,各有種姓”(《漢書·地理志》顏師古注引臥瓚言)。百越之名出現于戰國晚期(《呂氏春秋·恃君》),歷史學家羅香林在《中夏系統之百越》載,越有于越、甌越、閩越、揚越、南越、駱越、夜郎等。

百越先民是土著,還是南遷的“客人”?學界有著不同的論說。一說百越同源,有專家認為“越為禹后”,是商湯滅夏后,夏禹的后人,一路東徙南遷。后人根據司馬遷《史記·越王勾踐世家》所載,推斷百越各族來源是越國“諸族子”南遷形成。一說百越先民就是土著,羅香林認為“不能硬說越族全體都是中國(中原、華夏)人種”。不少學者主張百越不同源。根據考古發現,廈門大學人類學教授蔣炳釗認為,越族不是夏族南遷的后裔,而是主要由當地先住民發展形成(蔣炳釗《“越為禹后”質疑——兼論越族的來源》)。

百越先民萬萬想不到,在遙遠的西北方,關中咸陽秦宮大殿里,一道閃著兵鋒的目光,正遠眺百越,虎視眈眈。他們的命運,即將被改變。

2

任囂定嶺南,趙佗守龍川

公元前230年,秦王嬴政攻取韓國。公元前221年,他將最強大、最難啃的齊國也滅掉了。在這10年里,“伏尸百萬,流血漂杵”,將六國全部攻下收服,分天下為三十六郡。他發現,在海濱還有一大塊地方沒曾納入他的帝國版圖。那塊地方,“楚越之地,地廣人稀……或火耕水耨……無積聚而多貧”,卻能出產很多珍貴的犀角、象牙、翡翠、珠璣。那里的人,又善于制造兵器,善于水戰,又不服秦帝國“管教”。“履至尊而制六合,執敲撲以鞭笞天下”的秦始皇大手一揮,于是發兵嶺南。

第一次南征百越在秦始皇帝二十五年己卯(前222年),派遣秦將王翦南征百粵,“悉定其地”。《史記·王翦列傳》說王翦平定荊地(湖南、湖北),“因南征百越之君”,這里的百越,還在江浙境內,并未到達嶺南。

公元前218年,屠睢領了秦始皇旨意,“率樓船之士南攻百越”。屠睢兵分五路,“一軍塞鐔城之領(嶺,今廣西興安北),一軍守九疑之塞(今湖南藍山西南),一軍處番禺之都(今廣州),一軍守南野之界(今江西南康西南),一軍結馀干之水(即江西信江)”,開始一頓猛攻。

秦兵素有虎狼之師的稱號,他們以滅六國之余威,在南越、西甌各地進行凌厲攻勢。剛開始時,戰斗推進得挺順利,西甌首領譯吁宋被秦兵所殺,越人于是換了戰術,依托熟悉地形,鉆入山林河谷,就算日夜與禽獸蛇蟻共處,也不肯向秦人投降。他們采取游擊戰、擾襲戰等形式,令秦軍3年不敢解甲休息。

這么遠的戰線打了這么長時間,糧草補給轉運很困難。郡監史祿沒法子,他觀察地形、河流走向,令兵卒開鑿運河,選址、設計都很科學,后人稱之為“靈渠”。靈渠連通了長江和珠江的水系,改變了我國東南一帶水上交通狀況,擴展了物資運輸的范圍,促進了嶺南經濟和文化的發展。

靈渠一通,于是糧道通,秦軍繼續與越人戰。越人守土信念極強,他們推舉出桀駿為將,經常夜襲秦軍,使秦人大敗,屠睢戰死,眾多秦兵群龍無首,大約糧食也還沒供應上,于是潰逃,被越人追殺,“伏尸流血數十萬”。

秦始皇三十三年(前214年),秦始皇再度“發謫戍以備之”。因為要派主力部隊北上攻打匈奴,嬴政沒能派出正牌大軍,而是把那些逃亡者、奴仆、小商人、罪犯聚集起來,與前幾年的老兵一起,繼續攻取這片頑固的“陸梁之地”,降服這些意志和耐力都十分頑強的陸梁之人。任囂是這次南征的主帥,真定(今河北正定)人趙佗隨之。任囂吸取了屠睢的教訓,步步為營,最終,這片陸梁地終于“略定”,分置三郡——桂林郡、南海郡、象郡,包括了現今的廣東、廣西、云南及越南的一部分。南海郡下轄番禺、龍川、博羅,任囂被任命為南海郡尉,現廣東大部分地區都屬秦時南海郡。任囂的得力部將趙佗為首任龍川令。趙佗是這4個古縣中唯一留下姓名的縣令。

3

王者降臨前,龍川是怎樣的存在?

《晉書》載,(南海郡)非三十六郡之限,乃置南海尉以典之,所謂東南一尉也。嶺南三大家、清初屈大均亦說,胡北越南,乃秦之所最畏,故視他尉為尊,非三十六郡之比。任囂領受了這個重要任命,往番禺(今廣州)上任去了。在戰火中得到淬煉的年輕的趙佗,開始治理龍川,他推行秦朝的郡縣制,引進中原的先進文化和農耕技術,隨趙佗南下的部分秦軍將士也來到龍川,鎮守縣治和邊關要塞,屯墾戍邊。

在龍川,趙佗積累了理政經驗,為將來接任南海郡尉并自立為南越王打下了堅實的基礎。

據《廣東通志》載,龍川地境含廣東東部大部分,以及福建的東南角部分,東至九連山,西至福建云霄、詔安等縣,北接江西、福建地界,南臨南海,有“當江贛之沖,為汀漳之障,則古三省(按,為粵閩贛)咽喉,四州門戶”(嘉慶《龍川縣志》),乃當時“水陸之要道”。專家史為樂甚至認為,當時龍川縣的范圍是否僅限于此,或者說,趙佗初期控制的地盤是否僅在此范圍內,還很難說。因為由龍川向北,沿東江及其上游之尋烏水至今江西省尋烏縣,當時趙佗通過水道很容易控制這一帶。所以,古龍川很可能包括今尋烏縣地。另據《清一統志》記載,今粵北仁化縣北九十里城口鎮有趙佗城,所以古龍川的西界到底在何處,也值得研究。

龍川的得名,眾說紛紜,不少典籍都有記載龍川得名之來由,如晉朝裴淵《南海記》(一名《廣州記》)、宋代王應麟《玉海》等,說是“南海郡屬縣龍川,有龍穿地穴而出,即穴流泉,因以為號。”胡瑃纂嘉慶《龍川縣志》有另一個說法:“龍川邑有龍潭,自嶅山分注會于川,故名。”

古龍川之所以成為南越王趙佗的“興王之府”,“乘龍川以跨南越”之地,除了有“天時”“人和”的歷史原因外,還有龍川地理位置的重要因素。2200多年來,古龍川一直都是閩粵贛接壤地理中心,為“三省咽喉、四州門戶”。

掌控了龍川,對秦帝國而言,就控制了今閩粵贛接壤地區東西南北的交通。向南,可穩定已控制的南越地區;向東,則可看住反復無常的閩越;西可至梅關;北可出江西通往中原。

廣州市西漢南越王博物館館長、資深研究館員吳凌云認為,龍川戰略位置在秦漢乃至近代都是相當重要的,它是廣東的門戶,是溝通嶺南和中原特別是江西、浙江等地的又一樞紐,這可能也是秦始皇、任囂能在關鍵時刻對趙佗委以重任的原因之一。

中央黨校教授王子今認為,龍川筑城,作為軍事設施,意義主要還在于控制南北交通,在所謂“負山險”的地理形勢下,既利用這一條件控制南越地區,又防止南越人借這一條件對抗中央政府管理。還應當看到,龍川秦城的營造,不僅用以針對南越地方勢力對南北交通暢通的威脅,而且對東北方向所謂“東越狹多阻,閩越悍,數反復”的諸地方勢力遙相監控的作用。

專家考證,古龍川是吳越人南下的通路。龍川以北,是“南越船舶最北的航運終點之一”。并進一步推測,如果吳人的軍事力量曾經進入嶺南的說法能夠成立,則是由江西尋烏循尋烏水南下經龍川到東江的通路,顯然更為便捷。

王子今認為,龍川置縣,最初就有不宜忽視的交通意義。龍川是吳國人南下通路,而且,在晉人以“吳”為基點的認識中,龍川的交通地位無疑當引起重視。王子今認為,如果貢水和尋烏水至東江聯航的推想可以成立,則龍川秦城的軍事交通意義也可以得到進一步的證實。

左思三都賦之《吳都賦》中提到吳國的開國,“故其經略,上當星紀,拓土畫疆,卓犖兼并,包括干越,跨躡蠻荊。婺女寄其曜,翼軫寓其精,指衡岳以鎮野,目龍川而帶坰。”三國時越地屬吳。東吳經略東南,成就帝業,“包括干越,跨躡蠻荊”,即以嶺南的富足為依托。“目龍川而帶坰”語,似說明越過五嶺,當以經由龍川的通路為要道。

《水徑注·泿水》“趙佗乘此縣而跨南越”,酈道元顯然注意到了龍川的地位與趙佗終成大業的關系。

《嘉慶重修一統志》中說,龍川縣北有“鐃鈸山隘”,縣西北有“猴嶺隘”,縣東北有“鐵龍隘”,雖未必就是最重要的關隘,但由此可以大略認識龍川的軍事地理形勢和軍事交通地位。

廣州大學人文學院副院長王元林在《龍川古道》一書中提到,(今)龍川地處東江和韓江上游,與江西定南和尋烏接壤。以佗城為中心,龍川恰處在東江流域與韓江流域的分界嶺上,雄踞兩流域水路交通要沖。其東有岐嶺藍關(又稱丫頂關),可控五華、興寧盆地;西有大帽山聳峙,屏障西來兵禍;北有定南水、尋烏水通江西;南有東江干流通達惠州、廣州,為水陸交通之要道。

漢代以降,東江南北交通的樞紐位置2000多年來未變。清末王先謙《漢書補注》引《明統志》說“湖漢水”水系狀況時提到:“又二百五十里,至廣東縣界,為東江。諺曰:‘贛江九十九條河,卻有一條通博羅’,謂此水也。”

王子今考證,贛江通道與東江通道古來可以溝通,而龍川在這一交通系統中占據著重要的地位。在江西安遠,北流的所謂安遠水(今稱濂江)與南流的尋烏水和定南水上游之間,直線距離不過20公里左右。龍川向南,則是可以直接通達番禺(今廣州)的深闊的水道。顯而易見,龍川成為當時以水路交通為主的聯系南北交通的重要樞紐。

這樣一個閩粵贛接壤的軍事中心,“越人之俗好相攻擊”,彼此各不統屬,仍處原始社會末期部族戰爭狀態的百越之地,這位年輕奮發的首任龍川縣令趙佗,究竟要從哪里開始著手治理呢?下期繼續探源。

■本報記者 凌麗

制圖:阿平