做實自然資源“七大服務”為河源發展提供堅實自然資源要素保障

——專訪市自然資源局黨組書記楊志

■龍川縣四都鎮中心幼兒園后山地質災害點經過治理后,有效保障了師生的生命財產安全。

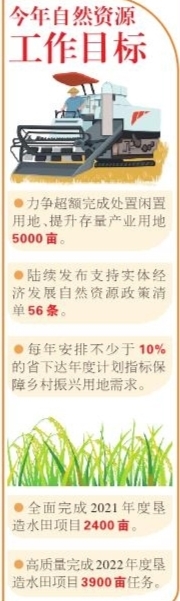

今年自然資源工作目標

自然資源是發展之基、生態之源、民生之本。在新時代新征程上,自然資源部門將如何做好發展保障、生態保護和民生服務三方面工作?

近日,市自然資源局黨組書記楊志在接受記者專訪時表示,市自然資源局將緊緊圍繞市委、市政府中心工作,做實自然資源“七大服務”,服務好實體經濟、服務好要素改革、服務好鄉村振興、服務好城市提質、服務好形象提升、服務好民生保障、服務好資源環境,突出服務發展、資源保護、民生實事“三個聚焦”,為建設幸福和諧美麗河源提供堅實的自然資源要素保障。

今年完成處置閑置用地

提升存量產業用地5000畝

記者:圍繞市委市政府提出的大力實施產業興市行動,市自然資源局今年將采取哪些措施,為產業發展提供強有力的要素保障?

楊志:今年,市自然資源局將堅持把做強做優實體經濟作為著力點,通過五項舉措為現代產業加快發展強化自然資源要素保障。

一是進一步提高土地要素配置效率。探索建立集體經營性建設用地入市機制、“點狀+混合”供地機制、產業項目快速落地機制、森林生態資源價值轉換實現機制等,著力破除土地資源碎片化、用途固定化、利用低效化等障礙,提高土地要素配置效率,促進我市土地資源高水平保護、高效率利用,為加快培育“五大產業”夯實基礎。

二是不斷拓寬產業園區發展空間。深入開展產業園區用地整治提升三年行動,指導各產業園加大存量土地處置力度,力爭今年超額完成處置閑置用地、提升存量產業用地5000畝,讓有限的土地承載更大、更優質的產業發展。

三是強化鄉村振興產業用地保障。加快推進鄉村產業項目“點狀供地”政策實施,在各級國土空間總體規劃和村莊規劃中預留不超過5%的城鄉建設用地規模,優先用于保障點狀供地項目建設;并每年安排不少于10%的省下達年度計劃指標,全力保障鄉村振興用地需求。

四是持續推進自然資源領域“放管服”改革。繼續擴大市級自然資源管理職權依法下放范圍,賦予江東新區、河源國家高新區、燈塔盆地國家農高區更大的自主權,激發更強的發展活力。加快自然資源領域“多審合一”“多證合一”“多測合一”改革,將建設用地規劃許可、建設工程規劃許可等行政審批事項進行精簡合并,提高自然資源行政審批效率。

五是發布支持實體經濟發展自然資源政策清單。對現行的國土空間規劃、土地指標、用地報批、建設審批、不動產登記等含金量高、新亮點多的自然資源政策進行匯總、解讀,在今年內陸續發布支持實體經濟發展自然資源政策清單56條,方便企業快速查找自然資源惠企政策,引導企業加快轉型升級,切實享受到政策紅利。

2022年完成墾造水田項目3900畝

記者:耕地是國家糧食安全的根本保障,是農業發展和農業現代化的根基和命脈。市自然資源局將如何嚴守耕地紅線,保障糧食安全?

楊志:國家歷來重視對耕地的保護,實行最嚴格的耕地保護制度。為打好耕地保護戰,市自然資源局將不斷提升耕地保護監督管理水平,規范耕地占補平衡。

一是高質量推進墾造水田。貫徹落實省、市墾造水田三年行動,將墾造水田與鄉村振興、南粵古驛道活化利用、高標準農田建設、全域土地綜合整治等工作有機結合,提前謀劃2022年度墾造水田項目3900畝,確保墾造水田任務保質保量如期完成,加快盤活農村耕地資源。

二是嚴格耕地保護責任目標考核。采取“長牙齒”的硬措施,全面壓實各級地方黨委和政府耕地保護主體責任,逐級簽訂耕地保護目標責任書,嚴格考核、一票否決、終身追責。另外,還將強化耕地保護責任目標考核結果運用,對認真履行耕地保護責任、成效突出的縣區給予用地規模、用地指標傾斜;對考核問題突出、工作落實不力的縣區,采取暫停用地報批、扣除用地指標的懲戒措施,倒逼責任落實。

三是采取硬核措施強化執法監管。落實最嚴格的耕地保護制度,聯合有關部門建立早發現、早制止、嚴查處的執法監督機制,嚴肅查處違法違規占用和破壞耕地特別是永久基本農田、改變耕地用途的行為。

實現全市地質災害風險調查評價全覆蓋

記者:地質災害防治工作直接關系著人民群眾的生命財產安全。市自然資源局在防災減災等關鍵領域,將如何精準發力?

楊志:2022年,市自然資源局將全力做好汛期地質災害防災減災,在汛期前后開展全市地質災害隱患全覆蓋、零遺漏、拉網式排查,對城鎮、農村居民點、學校、旅游景區等人員集中地區,以及山區削坡建房地區的地質災害隱患點和在建的地質災害治理工程進行系統排查,加強宣傳培訓演練,不斷提升基層防災能力,努力把地質災害威脅降到最低程度,繼續保持地質災害“零傷亡”記錄。

此外,2022年是省、市地質災害防治三年行動計劃的最后一年,目前正在組織實施21處大型地質災害隱患點工程治理、184處中小型隱患點綜合治理和55處專業監測,并開展3個縣區1比5萬地質災害風險調查和全市1比10萬地質災害風險調查評價,實現全市地質災害風險調查評價全覆蓋。同時,將認真總結地質災害防治三年行動的成效經驗,尤其是工程治理和避險搬遷方面的創新突破,形成可復制的“河源經驗”,為新一輪的三年行動奠定基礎。

■總策劃:曾淑梅

■總統籌:楊建平

■采寫統籌:趙鋒 董偉偉

■編輯統籌:李天鴻 劉遠朋

■采寫:梁驅遠 駱菲茵

■攝影:馮曉銘

■制圖:小小