倘有賭博 重責不宥

——晚清民國時期河源官方與宗族聯手治賭往事

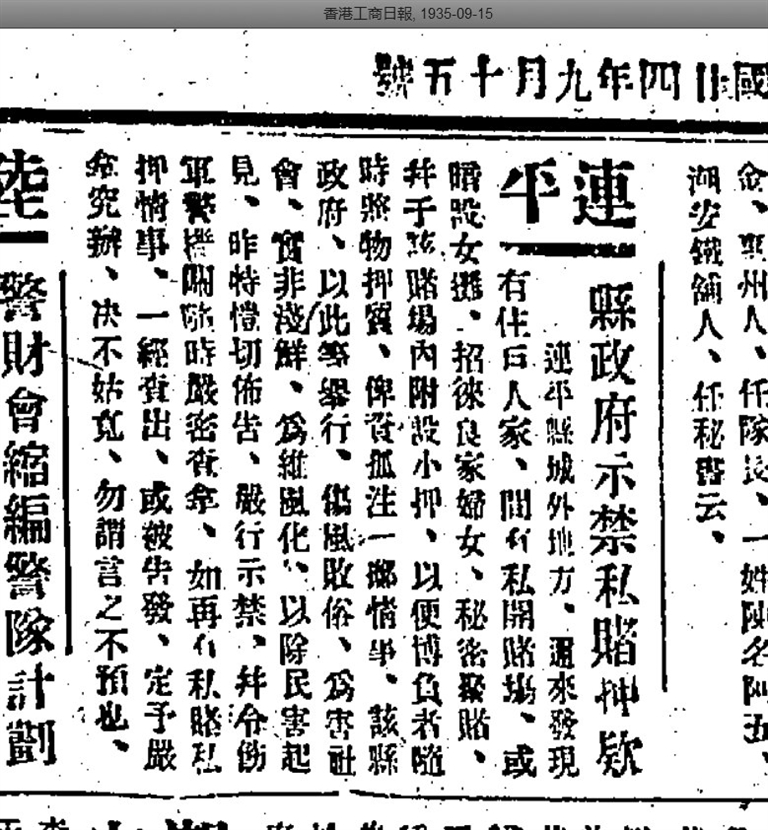

■1936年9月15日《香港工商時報》報道連平縣禁私賭押款。

核心提示

同治版的河源縣志,專用了一節《民風》來詳述當時河源的民俗民風,將河源人崇文重教、吃苦耐勞等優點先說了,也不諱言提到一些人篤信鬼神、負氣輕生、喜歡歃血結盟等缺點,里面提到了“賭博之習,從前盛行,近歲禁嚴,此風漸絕。然其欲為之心,或未盡消也。再三申儆,杜其根株,當久而自化。”1936年,有司痛陳河源縣賭風之盛、賭博之害:“為害甚烈,廢事失業,勞神傷財,而竊盜欺詐之事,往往因此而生,不特妨礙治安,抑亦大傷風化,雖三令五申,迭示禁止,但一般賭徒視功令如兒戲,又故態復萌,此種行為,何啻促人服毒,殊屬痛恨。”

賭博之危害人所共知,或害己身,或破其家,故各姓家訓族規中,常有禁戒賭博一條,若有犯之,輕則責罰,重則趕出祠堂。各時期官方也曾明令禁止,晚清、民國時期及中華人民共和國成立初期,河源、龍川各縣曾多次下令嚴禁,突查賭場,銷毀賭具。

清末河源各界力撐粵省禁賭

清末以來,一直有“賭風之盛,以廣東為最”的說法,有司明令禁止,但彼時社會動蕩,無法從源頭杜絕,“粵東賭博與中國鴉片同一蠹國病民,非有峻法,錮習弗除”“粵東賭害火熱水深,比年以來,全省紳商士民奔走呼號。”(沈云龍《近代中國史料叢刊三編》第50輯)禁賭已成社會共識。因為賭博,丟了官職和聲譽的也不鮮見于報端。1907年,龍川縣令何得因縱容煙賭,上了《振華五日大事記》的《本省大事》欄目。“賭博為害閭閻,龍川業已籌抵賭餉,自應認真禁止,何以吏役棍徒復敢肆行開賭?”對龍川此事,“仰廣東按察司會同布政司即飭惠州府確切查明稟復,如果實有其事,即責成該縣嚴行究禁。”

自晚清咸豐十年(1860年)起,廣東對賭博行為和賭博營業場所抽取稅捐,是為賭餉。交了賭稅,賭風更熾,當時《申報》如此描述廣東賭風:“今自城郭、市鎮以至荒村僻壤,無不有賭具,賭不擇地,神祠、社廟皆賭場也;賭不擇人,兄弟、親戚皆賭友也;賭不擇物,凡可以較勝負者,皆賭具也。由小以至大,由富以至貧,由晨以至夕,無老無幼,無貴無賤,無男無女,無智無愚,大都以賭為生,以賭為樂。”

宣統二年(1910年)10月14日,廣東諮議局成立后,就一直致力推行全面禁賭,但為了能順利實現,提出了“籌抵賭餉”,以鹽餉抵賭餉,艱難推行之際,得到了廣東各地有識之士和社會團體的大力支持,河源、龍川等縣亦在其列。

次年(1911年)10月的廣東諮議局第二次常年會上,諮議局呈請兩廣總督袁樹勛即日請旨宣布廣東賭博一律禁絕期限,袁再三敷衍拖延,諮議局表示再不迅速奏請,將全體辭職。袁樹勛被迫上奏,清廷頒旨要求“察核具奏”,于是禁賭之議,即行鋪開。

此次會議期間,11月9日提出的“嚴禁安榮公司鋪票議草”,采用記名投票表決,贊成禁賭書“可”字者,僅有丘逢甲、陳炯明等20人,反對禁賭書“否”字者,有劉冕卿、蘇秉樞等35人。議員陳炯明嘆道:“禁賭而庇護之,如此議員,烏得不為廣東哭也。”諮議局相關成員接連提交辭呈,繼而丘逢甲率所有20人“可”決議員辭職。這20名議員中,有惠州府議員5人,為陳炯明、李滋湘、鄧承耆、彭寶森及黃云章。

消息傳出,輿論嘩然。省內各團體紛紛致電兩廣總督施加壓力,同時致電諮議局支持禁賭,抨擊庇賭議員。惠州商會“決不公認區贊森(“否”決議員)為商業研究總公所議長”,尊孔會致報界公會函稱“尊孔會會員區贊森庇賭害群,特集眾公議,除去會員名籍,不認為會員”。

與會的惠州府議員有5人,為陳炯明、李滋湘、鄧承耆、彭寶森及黃云章,前4人均贊成禁賭,唯黃云章獨書“否”字,“其果為賭商之運動?抑為無意識之附和?雖不可臆度,而語意謬妄,殊失代表之資格,深負選舉之希望,不能除害,反以縱害,玷吾惠之名譽猶小,害全粵之人民實大。”河源縣紳學商界代表黃兆蓉、邱象堯、潘維貞、鄺榮勛、潘維衡、鄺其光、李近光、黎若琨、蕭詒剛、馬兆麟等致函諮議局,痛批黃云章,表示河源紳、學、商各界決議,不認黃云章為惠州人,同時也不認提出“否”的35人為諮議局議員。(1910年12月4日《申報》)

省內各地各界也紛紛致電兩廣總督、自治研究社、報界公會等,要求嚴懲庇賭議員;各界人士齊集明倫堂,舉行禁賭大會。迫于輿論壓力,35名“否”決議員宣布集體辭職。此事的結局頗令人欣慰:1911年1月8日,署兩廣總督張鳴岐接到北京憲政編查館來電,準庇賭的“否”決議員劉冕卿等35人辭職。3月30日,下令廣東全省禁賭,所有番攤、山票、鋪票、白鴿票和其他一切雜賭一律查禁。“鑒于賭博為害廣東一百數十年,非一紙禁令所必能止,必須制定專條嚴厲懲治才可收效,廣東諮議局會同張鳴岐議定《廣東禁賭條例》,改以鹽斤加價和煙酒增稅的辦法來彌補短缺的收入。7月,清政府頒行《廣東禁賭條例》。這是可決議員獲得輿論的支持,爭取到清廷下詔禁賭的最后勝利。在張鳴岐宣布禁賭期間,廣東公開的賭博停止,禁賭取得了一定成效。”(冀滿紅、劉文軍《清末廣東諮議局與禁賭》)

1911年11月9日,辛亥革命爆發后次月,廣東宣布獨立,成立軍政府,推行新政,禁賭仍是雷厲風行推行的其中一項。1912年夏,針對廣東和平縣對賭犯黃湘洲只是處以罰款“敷衍了事”等情況,廣東總綏靖處經略陳炯明會及會辦龍濟光通諭各縣:“要知道賭博最為民害,現歸本處罰辦屬于軍事范圍,自屬嚴予懲辦殺一儆百”“嗣后拿獲賭匪,務應按法嚴辦,不準罰鍰了事”。他以霹靂手段軍法治賭。為使禁賭有效地施行,陳炯明還制定了《廣東賭博治罪暫行章程》9條及《施行細則》3條、《縣知事實施禁賭辦法》7條。陳炯明治粵的上世紀20年代初,廣東賭風為之一滌。

然而民國初年政壇動蕩,政令難以持續,廣東賭風時而被煞住,時而為籌餉計又被鼓振。1925年10月,廣州國民政府領導的國民革命軍取得東征勝利,隨軍東征的周恩來被任命為東江各屬行政委員,主持東江的惠州、潮州、梅州地區所屬25縣行政工作,提出了幾項施政綱要,其中便有“禁絕煙毒”這條。

民國十八年(1929年)12月《廣東全省風俗調查》中關于河源縣有無賭博及吸、種鴉片情況,有關人員填報為“有少數賭博吸食鴉片,僅年老有疾者為之。亦少種鴉片,前有今無。”這實際上算是一種瞞報,賭博之徒亦多有中青年。

民國河源嚴厲禁賭 有基層公務人員殉職

陳炯明大規模禁賭后,到民國十九年(1930年)左右,有司又開始征收煙賭稅費。藍口、黃村一帶的第九區自治籌備處主任張青史,因感于該區民眾備受煙賭之禍,欲于其本區范圍內,提倡嚴禁。為此,張青史在黃村貼上布告,于當年農歷三月初一起,禁絕黃村約煙賭,如有人敢赴賭及吸煙者,即予追究。

張青史這項措施,使有司收不到賭餉。承辦藍口大江一帶防務經費商人李業、河源全屬防務經費源源公司商人繆成向時任河源縣縣長張爾超呈文“舉報”,先以民國廣東財政廳章程來說事:“查前奉財政廳頒發章程,如該處地方欲禁絕煙賭,須墊償該處之額餉。”責難“該區主任擅行禁絕,餉源損失,當負其責”并“懇請轉呈縣長,迅令該主任即予以取消禁絕煙賭,以維餉源”。

張爾超是民國時期河源官聲甚好的一位官員,他接報后,亦須將此事呈報當時的省府,他首先表明對鴉片與賭博的深惡痛絕態度:“查煙賭之害,甚于洪水猛獸,吾粵盜風之盛,推厥緣由,多由于人民嗜賭吸煙,傾家蕩產,以致流而為盜匪。煙賭傷風敗俗,廢事失業,弱種誤國,種種弊害,不一而足。簡括言之,煙賭為社會萬惡之源。”他也從全省當時政策出發:“現值訓政時期,厲行地方自治,煙賭一日不禁絕,即地方無自治之可期”并為張青史說好話:“第九區自治籌備處主任張青史,向日辦事,尚屬認真,目下因感于該區民眾,備受煙賭之禍,欲于其本區范圍內,提倡嚴禁,實屬美舉。”他不希望這樣的好官受到責罰:“以該區自治主任,對于本區施禁,亦猶一鄉一族,以及一家之長,對于其本鄉或家族子弟,嚴禁賭博吸煙,理由至為正大,似未便干涉其嚴禁而反令廢弛,致失政體。”(1930年4月25日《香港華字日報》)

彼時新式學校推行已有二三十年,學生年齡跨度較大,循規蹈矩者固不乏其人,而有不良嗜好者亦復不少,一些學生有賭博惡習。1934年2月,時任河源縣縣長鐘燿焜特重申禁令,一經查出,定以嚴拿,輕則記過以示薄懲,重則開除學籍,依法究辦,決不寬待,以端風紀。(1934年2月22日《香港工商日報》)

當時有基層公務人員因禁賭被害。1934年2月22日下午4時,辦理鄉事頗有聲譽的河源縣四區黃塘鄉長甘卓立,在往鄰鄉友處飲新年酒的路上,被預先埋伏在途中大塘山凹口的歹徒放槍打死。經查,這些歹徒是此前甘卓立查獲的黃塘鄉賭窟之賭徒。(1934年3月1日《香港工商日報》)

至1936年,自農歷新年過后,河源縣各地鄉村賭檔逐漸多了起來,且種類繁多。縣當局為杜絕根源起見,特擬定嚴厲禁絕雜賭相關條款,于2月23日頒行,如有賭博者,初次懲罰釋放,倘又再犯,充苦工二年。(1936年2月26日《香港工商日報》)

因賭博斗毆乃至喪命的慘事屢有發生。1935年2月,河源東廓鄉40歲的馬某,趁著農歷新年,在鄉中譚公爺廟開賭博檔,當地無知鄉民前去玩耍的不少。有該鄉農民阮阿桂,趁著農事之暇,不時去賭,接連敗北,積欠賭款廿余元,由馬某代付,約定5日內歸還。期屆不能償還,阮藏身于附近莫阿從家,為馬偵悉,于是招集數人揣刀追債,發生爭執,馬持刀刺阮,阮當即倒在血泊之中,似有性命之虞。畏罪潛逃的馬某被警察追緝。

1936年2月,柳城圩請了戲班演戲,有人趁熱鬧聚眾賭博,對岸南壩村民羅春過江前來赴賭,與一陳姓賭徒因數目爭執打架,羅春不能敵,負氣而退,是夜歸家,復持短槍前往該處,將其中一人槍殺后逃去。

有些地方女性也參與賭博。1936年9月,連平縣城外有住戶人家,私開賭場,暗設女攤,招來婦女秘密聚賭。有的地方還設小押,以便賭輸者將物品抵押還錢。連平縣特地發出布告,嚴禁私賭私押。

當時河源縣查賭禁賭決心很大。次年2月,有司聞知河源縣城有不法之徒暗中招人開賭聚吸(鴉片),以資營利,派縣警偵查,于當月7日夜,探悉新城西門街住戶,有歹徒潛匿,聚賭吸煙,當場捕獲煙徒李耀等13名,檢獲煙膏、煙具及煮煙物件多種,麻雀牌、天九牌各1副,遂將各犯帶案訊辦,及將開賭屋宇查封。同時又在附城雙下鄉捕獲煙賭窟2所,拿獲煙賭販12名,煙膏煙具多種,麻雀牌1副,紙牌7副,一并押解縣辦理。(《香港工商日報》1937年2月15日)

為徹底禁絕賭博,1937年4月,河源縣政府飭附城分局派出警員,分赴各商店住戶,搜獲不少各種賭具。19日,將山一般的各種賭具堆在中山公園縱火焚毀,以警惕市民。(《香港工商日報》1937年4月22日)

民國廿七年(1938年)4月,時任和平縣縣長李則謀通飭各鄉鎮保甲長,要求切實查禁賭博,如有奉行不力,致賭風復熾,則嚴究不貸。

城鄉各姓族規家訓明令禁賭

官方不停地忙于禁賭,城鄉各姓家族也將禁賭列入族規家訓,勸誡族中子弟遠離破家害身的賭博活動。

在原河源縣,比較有名的一個賭徒回頭的故事,發生在今天的東源縣南園古村。古村老衙門主人潘世拔年少時個性自由,嗜賭成癮,其父潘紹信恨其不爭氣,且屢教不改,有違于潘氏祖祠家規,一氣之下,要處死這個“爛賭鬼”,潘世拔母親黃氏如何肯讓兒子丟命,她教尚不知災禍將臨的潘世拔逃離家門,臨行當晚,黃氏在村中的六曲橋與他道明真相并行勸誡,灑淚而別。若干年后,潘世拔在浙江當了官,衣錦還鄉時,經過六曲橋,想起當年倉皇逃離的心境,與現下風光相比,恍如隔世。他在六曲橋上感慨萬千,對隨從和族人說,“六曲”之“曲”字,意即人生多坎坷,須經諸多曲折,才能踏上坦途。由此,村人走過六曲橋時,常會記起六曲橋與潘世拔的這段淵源。

紫金鄭氏家訓明令“禁賭博”,“族內倘有犯此,重責不宥”。龍川義都梁氏由東源藍口遷入,其“族章十戒”中第七條即為“切戒酗酒賭博”。毛氏家訓有“家戒六條”:一戒游蕩,二戒賭博,三戒爭論,四戒攘竊,五戒符法,六戒酗酒。這些禁戒,都是祖輩生活中得來的經驗教訓。龍川崔氏族規中闡釋“無作非為”一條中說道:“人無論智愚,家無論貧富,若然酗酒賭博,好勇斗狠,嫖娼奸淫,無賴恣意妄行,皆謂之非為的人。族內若然有此輩,力加勸教,免至貽累族姓,上辱祖宗,下玷家聲。屢教不改,情節嚴重,族內所當屏逐其自新。”逐出家族后,名字也會從家譜中劃掉,并剝奪姓氏,死后無法進入本族族譜中,也不能葬在家族的墓園中,從此“無根無源”。

上世紀20年代初,陳炯明在廣東軍法禁賭時,曾頒布過《縣知事實施禁賭辦法》,明確了各姓族長亦有勸導禁賭之責:“各縣團董紳士、族長、街甲、地保均負有勸導禁賭之責,于縣屬各圩宣講之。圩場由街甲完全負責,村落有地保者,地保與族長共同負責;無地保者,族長完全負責;無族長者,指定該姓紳士代行族長職務。宣講內容由縣知事以國語編刊分發。”“各縣團董紳士、族長、街甲、地保均負有首告犯賄之責;各區團董紳士另負有拿解賭犯之責。各地方遇有賭博發生,即由該管之族長或街甲地保,飛報該管團董紳士,督團拿解縣公署究辦。該管團董紳士如認為恐有抗拒之虞時,應即報告縣公署督隊拿捕之。”“地方遇有賭博發生該管之旅長或街甲、地保匿不首告該團董紳士,或該管團董紳士庇不予拿解轉報者,由具體察情節輕重,隨案呈請省長總司令,予以相當之懲戒……”在這些嚴厲的條款督促下,各姓族長對族人于禁賭上的宣講與管理甚是到位。

中華人民共和國成立后,于禁賭上力度愈加空前,社會上大規模賭風漸息。1949年秋冬,龍川縣第三區人民政府(轄鐵場、谷前、石坑、田心、龍母鎮,駐鐵場圩)執行上級有關嚴禁煙(鴉片)、賭、娼的通令,開展禁煙、禁賭、禁娼運動,徹底收繳了一大批煙具、賭具,煙、賭、娼基本禁絕。

■本報記者 凌麗

下一篇:沒有了