日月從新開世界 乾坤依舊管山猺

——明代河源的瑤民與撫瑤官

■市區(qū)太平街謝屋,謝氏在河源明清時期世襲撫瑤官之職。馮曉銘 攝

■桂山好漢頂 黃贊福 攝

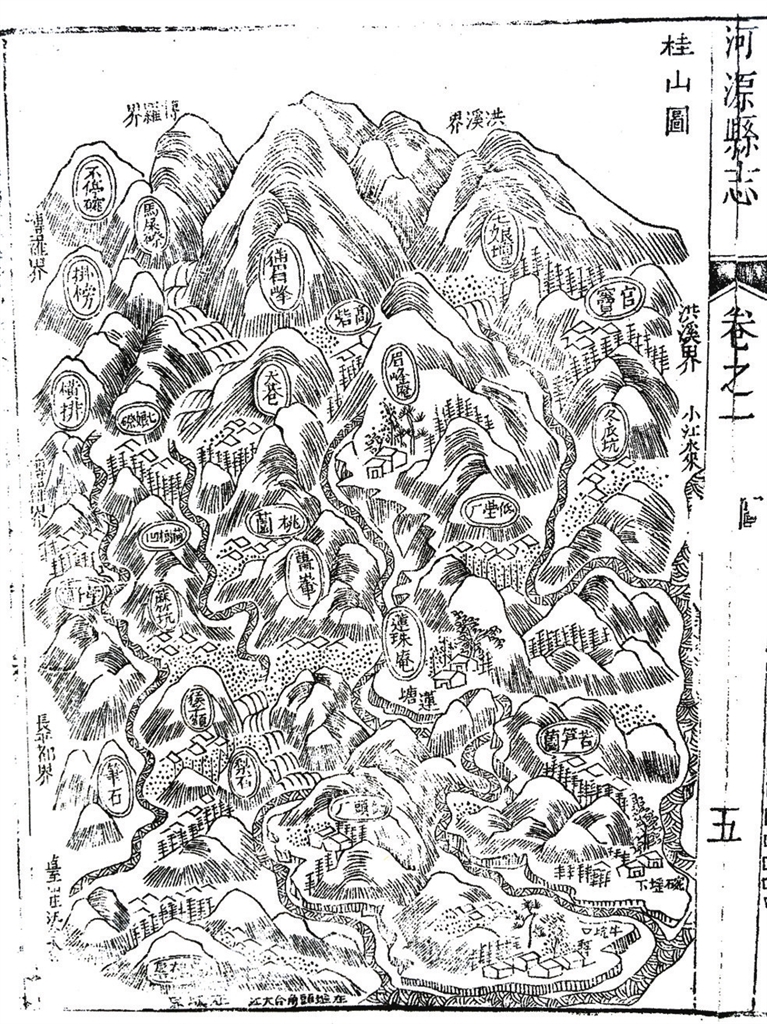

■乾隆《河源縣志》中的桂山圖,桂山“昔為猺地”。 資料圖片

■本報記者 凌麗

核心提示

河源設(shè)有猺(本文除原文照錄為“猺”外,其余皆作“瑤”)官,始自元至正年間,河源之有瑤官,始于元至正年間的謝敬昭。其子承父職隨征,陣亡。時朝廷念其父子有功,素為瑤人所畏服,遂令世襲瑤官,以制諸瑤,明代相沿,一直沒有更換。到了清中期,河源的瑤民已盡為編戶。今日河源無世居瑤民。

“河邑有瑤地,其人獷悍”

明代時期,河源、龍川及明時建縣的永安(今紫金)、連平、和平諸地,俱屬惠州府。惠州居五嶺東南,負(fù)山面海,頗有盜賊之警。和平縣為贛、桂、汀、漳之界,境內(nèi)有大帽山、岑岡等地,與掛坑障、香爐峰、看牛坪皆比近,盜賊蔓延,彼此相及。惠州的民眾,“猺僮淆焉,漁猺伏焉,逋亡集焉,盜所由出也。”(明嘉靖《虔臺續(xù)志》)

明朝前期,猺民或山寇暴亂事件接連不斷,廣東、惠州府諸地亦甚多。洪武十六年秋八月,遣征南將軍申國公鄧鎮(zhèn)等討廣東瑤賊。洪武二十四年夏五月,指揮同知花茂收編軍兵。他曾在廣州討平陽春等縣賊寇,及清遠(yuǎn)、英德、翁源、博羅、東莞、增城、龍川、興寧、歸善、南海、香山諸縣及海南雷州等處山寨“猺賊、蠻賊”及倭賊。升都指揮同知后上疏說, 廣州等地“逋逃疍戶,附居海島,遇官軍則稱捕魚,遇番賊則同為寇,不時出沒,掠奪人民,殊難管轄,請徙其人為兵,庶革前患……”這份奏章所言此事被采納。

為何當(dāng)時粵贛閩交界地帶有如此之多的“盜賊”?福建師范大學(xué)社會歷史學(xué)院教授謝重光在其著作《客家民系與客家文化研究》認(rèn)為,主要是賦稅繁苛而不均,造成大量的虛稅荒畝,浮逃客戶;吏治敗壞,使得獄訟橫行;盤瓠之種、瑤、僮、蜑錯雜,民族矛盾沖突激烈,加以山深地險、溪峒糾結(jié)、民風(fēng)強(qiáng)悍,所以時常爆發(fā)“山寇”“海盜”之亂,相互鼓煽影響,對于封建統(tǒng)治造成極大的挑戰(zhàn)。

明代廣東瑤族分布很廣泛,但在今河源地區(qū)并不多見。據(jù)《謝氏族譜》載,元末,“河邑有猺地,其人獷悍,不服王政,不供稅畝,官不能治”。對這種不服王化的瑤民,屬“背招瑤”或“險惡瑤”。

顧炎武的《天下郡國利病書》卷103載,明代瑤人分為三種,“聽招瑤”“背招瑤”與“險惡瑤”。“聽招瑤者,調(diào)之攻守,納糧當(dāng)差,與民為一,謂之良瑤;背招瑤者,勢出,窮則降,稍利則攫;險惡瑤者,賊不可與化”。“聽招瑤”為完全聽話、服從明朝統(tǒng)治的瑤族;“背招瑤”是半聽半不聽的;“險惡瑤”就是不肯接受明朝統(tǒng)治的瑤族。

明代初期,對于瑤民的政策主要是實(shí)施經(jīng)濟(jì)封鎖,禁止瑤民與漢人之間的貿(mào)易活動,違者處死罪。然而,這種禁止政策的實(shí)施并沒有完全阻礙瑤民與漢人之間的民間貿(mào)易。同時,由于瑤民起義的頻繁爆發(fā),明朝政府也不得不做出有利于瑤民民生的政策。之后,明朝政府改變策略,允許瑤民自由貿(mào)易,在瑤族居住區(qū)域內(nèi)設(shè)置瑤集,促進(jìn)了商品流通,推動了瑤族商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。此外,明朝政府還采取了一些措施來幫助瑤民發(fā)展農(nóng)業(yè),比如提供谷種補(bǔ)貼、減免國課(農(nóng)業(yè)稅)、提供瑤童入學(xué)機(jī)會等。

對“背招瑤”與“險惡瑤”,明朝采取了不同的措施。“粵之邊疆,東南蠻夷也。帶山阻險,瑤人巢伏其中。僮人亦因結(jié)黨惡,相與走險。明洪武(1368—1398年),命將討平溪明,立瑤首以領(lǐng)之,朝貢方物,費(fèi)錫有差。明成化(1465—1487年)后,占奪土田,劫掠肆害,巢穴深邃,出沒靡常,聲罪致討,亦惟募兵防守及招撫而已。大兵所至,宣威薄伐,諭使歸山。種類日繁,屢撫屢叛。加兵蕩平之后,或設(shè)縣治,或立瑤首長官以統(tǒng)領(lǐng)之。善經(jīng)略者,必有良策矣。”(《圖書集成職方典》卷1394 )

河源的世襲撫瑤官

明成化后,瑤民之亂越發(fā)頻繁,規(guī)模日甚。湘、贛、閩、粵四省交界之區(qū),屬地復(fù)雜,“事無統(tǒng)屬”,有司協(xié)調(diào)不易,造反者往來流竄,難于剿捕,明廷于是設(shè)立南贛巡撫一職,可“節(jié)制江西、廣東、湖廣、福建四省,統(tǒng)轄汀、贛、潮、桂等八府地方,俾專鎮(zhèn)于江西贛州,比照梧州中制事例,以撫捕之”。

在此之前,各地都有設(shè)置撫瑤官,以防患于未然。“國初設(shè)撫瑤土官,令撫綏之,量納山賦。其賦論刀若干,出賦若干,或官府有征剿,悉聽調(diào)用。”

明初河源曾設(shè)有“撫瑤官”,將瑤民齊民編戶,“使綏靖之,略賦山稅羈縻而已”。(嘉慶《云霄廳志》)河源之有瑤官,始于元至正年間的謝敬昭。他出任兵馬指揮,征廣西瑤民奏捷。其子承父職隨征,陣亡。時朝廷念其父子有功,素為瑤人所畏服,遂令世襲瑤官,以制諸瑤,明代相沿,一直沒有更換。

謝氏族譜中記載,謝敬昭有威信,足懾瑤民之志,不聽官者,唯敬昭是從。“于是當(dāng)?shù)辣碚垼缘芈牴訉O治焉,此謝氏所以有瑤官之蔭也。”據(jù)謝氏族譜,載有從七世到二十世共有13任瑤官。

謝敬昭是河源太平街謝屋四世祖,分徙于登瀛坊,至正五年(1345年)以武略舉,任廣西靈川縣白石潭巡檢,升授京兆府兵馬指揮,生一子,名謝至道。

謝至道生于至正三年(1343年),以武略舉,先是跟從東莞伯何真起義兵保障廣東有功,升鎮(zhèn)鎮(zhèn)府兼行軍斷事。至正二十六年(1366年)調(diào)征六里,三月二十八日溺于徑溪,時年24歲。何真有詩挽曰:“英杰由來少,山川獨(dú)降靈。文章冠一代,武略辟千人。運(yùn)幄資籌算,行軍定計成。紀(jì)功麟閣上,為爾寫斯形。”有遺腹子謝廉。

謝廉生于元至正二十六年(1366年),永樂中,以貢令交趾芙蓉縣。生五子,第四子謝叔豹(號老山,無嗣),性情豪邁不羈。其長兄謝征(號大山)七房十世謝雨(字甘泉)留有一首關(guān)于瑤官的詩《喜猺官》:晚來風(fēng)氣特飄飄,翠上庭階景色嬈。日月從新開世界,乾坤依舊管山猺。為業(yè)偏有鹯鷗雀,爭主寧無犬吠堯。共沐龔黃新治化,深山窮谷也歌謠。

清中期桂山“猺民”化土著

桂山“昔為猺地”,人煙很少,只有一些土著山民居住,形如化外之民,因此,自居文化正統(tǒng)的“華夏衣冠”,將這些居住于南嶺山脈崇山峻嶺之中的山民,蔑稱為“畬”“猺”,將住于水上舟中的人群呼為“疍家”,河源曾有不少。

那么,究竟何謂“猺”人?嘉靖《惠州府志》、萬歷《漳州府志》及明末清初顧炎武等都有論述,言其椎髻跣足,以盤、籃、雷為姓,本盤瓠之后,俗呼畬客,自稱狗王之后。而畬、瑤常常也被混為一談。

據(jù)惠州嶺東文史研究所副所長李明華研究,畬,與南宋末文天祥在福建山地招集抗元隊(duì)伍有關(guān)。宋末稱閩西山地山民為畬。后來輋畬的稱謂才廣泛被用于稱山地溪峒山民,亦稱瑤畬。瑤與畬難以區(qū)分,明代嘉靖府志編撰者認(rèn)為“瑤所止為畬”。鐘明亮起兵抗元,就是畬民抗元,從越、俚、黎、獠、瑤、畬,不同歷史時期有不同稱謂。

對山地溪峒居住的山民,當(dāng)時被稱為猺輋。明代屬河源永順都永吉社,有駱湖、三角、漳溪、東桃、漳船塘、牛屎湖、黃沙、五峒、平地鎮(zhèn)、許村、上下礤、青草洲、濁溪等村。明初對溪峒實(shí)行內(nèi)外管理。明正德十三年立和平縣后劃屬和平,崇禎六年后劃屬連平州。對溪峒管理設(shè)撫瑤官,即為河源謝氏,是世襲撫瑤官。瑤民從民到“賊”,又從“賊”到新民,這是山地溪峒社會的演變過程。

在客家人大舉南遷的某個朝代,未能“霸占”到優(yōu)勢地形的客民,也進(jìn)入了深山,耕作、讀書,被山外的人視為桂山土著。明天順二年(1458年),“陽江縣南河都官峒等山瑤首彭震等來朝,上賜以彩幣絹鈔”。同年,“龍川縣瑤首陳萬通等、陽江縣瑤首黃勝富等、高要縣瑤首鄧皺等來朝,上賜以彩幣綢緞”,據(jù)載,陳萬通進(jìn)京獻(xiàn)的是被當(dāng)作祥瑞的“豐穗”。

瑤民與客民兩撥人相處久了,“聲教日訖,傳統(tǒng)漸遠(yuǎn),言語相通,飲食、衣服、起居、往來多與人同。”(《平和縣志》)清初,桂山被編為四甲,俱系客民,并非瑤人,開墾、耕作、世居,設(shè)立“練總”經(jīng)管。桂山之外亦分四甲,亦是齊民,由“猺目”一員經(jīng)管,該“猺目”,正是謝姓后裔。(乾隆《河源縣志》)

到了清中期,河源的瑤民已盡為編戶,納入王朝的統(tǒng)治之中,“安耕鑿而親長上,無待另加約束矣”。而瑤官之名,已僅成了該官祖宗之遺澤,已沒有瑤民給撫瑤官管理了,“惟安靜守法化導(dǎo),斯人雖無職司,亦常存不變可也。”

至謝大山十房十二世謝成學(xué)時,仍蔭襲瑤司。清代謝氏族人仍一直虛蔭瑤官,如謝良璧、謝縉、謝元恩、謝貞、謝纘緒、謝鳴玉、謝聯(lián)輝等。

這瑤官大約并不是什么正式吏員,只是雜員。“今府及歸善、河源等邑皆有撫瑤官,然大率出納授矣。”(嘉靖《惠州府志》)

乾隆年間的河源知縣張陳翼《桂岫晴嵐》詩云:“何當(dāng)問猺俗,嘗試苦簦杯。”何須去問瑤人的風(fēng)俗呢,先來嘗嘗這桂山出產(chǎn)的苦簦茶吧。這苦簦茶,唐代以前稱“瓜盧”“皋盧”,宋、明時逐漸改稱“苦簦”,或簡寫成“苦丁”,味苦性涼。

清中期后,河源已無瑤人。據(jù)市宗教民族事務(wù)局有關(guān)人士日前介紹,河源并無瑤族,只有個別從外地嫁過來的瑤族人。

下一篇:沒有了