清末民初,潮州姑嫂題詩通衢驛

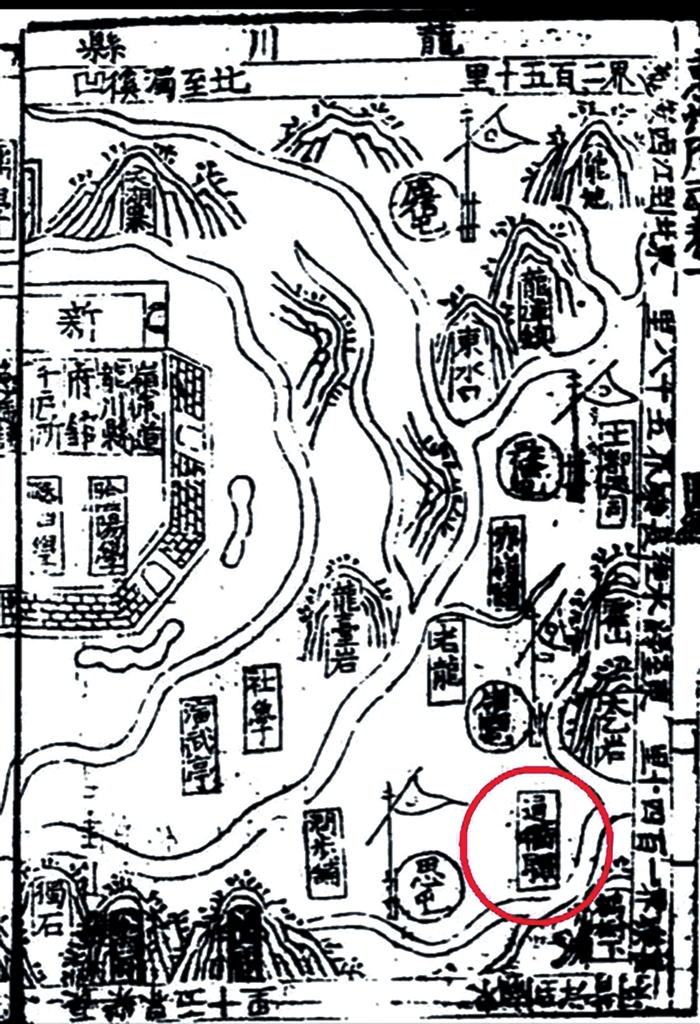

■惠州府志龍川縣輿圖之通衢驛

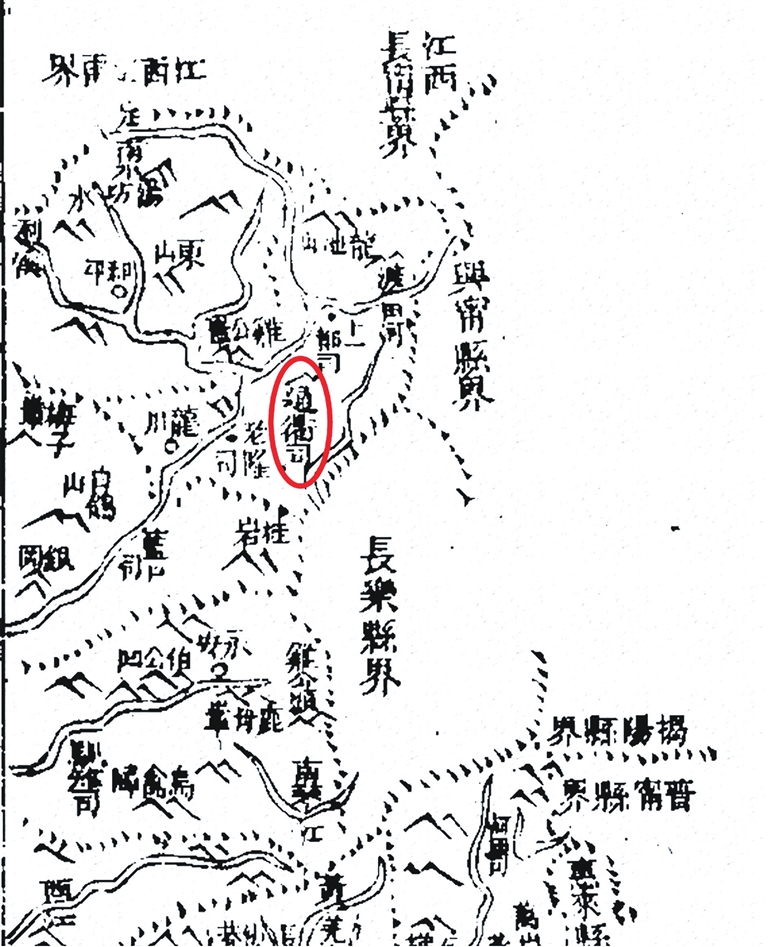

光緒惠州府志通衢司

■ 本報記者 凌麗

千年古鎮通衢故事多。

上一期我們提到,龍川通衢鎮“路當閩廣之沖,輪蹄不絕于道”,地處溝通贛南、粵東、閩西南諸州縣古官道要沖,北宋已設有驛站,洪武九年(1376年)設通衢馬驛,為廣州通潮、惠兩府至福建的必經之路。正因如此,這條路上不知發生過幾多悲歡離合,幾多離淚曾湮路畔緇塵。

通衢驛里比較有名的一個傳奇故事,發生在明末清初之時。

寶江驛“還金”舊事

——明代另一位驛丞的故事

明代的河源縣,有幾個官驛,如藍能都的義合驛,明洪武六年驛丞陳輔建,永樂十三年驛丞徐慶安修。藍口驛,明洪武二年縣丞鐘鎰建,原設官,后革,驛事巡司攝之。在河源縣城的,則有寶江驛,在南門外,明洪武八年,知縣馬仕彪建;十六年,驛丞林衢;永樂十五年,驛丞蔡思恭重修。

這些驛丞,有的留下了故事,如被謫通衢驛的李中;有的成全了別人留下了故事,如明萬歷年間的寶江驛丞,雖然沒能留下姓名,卻使一位道德高尚的鄉紳留下了名字,并重命名了一條巷子。

這條巷子叫作還金里,在鱷湖南端附近,南連環城東路,北接縣前街,是源城區頗為有名的小巷。

這樣的地名,是有故事的。但因為時間久遠,人們淡忘了原來的真事,而流傳了另一個更“接地氣”的傳說。這個傳說,講述了清康熙三年(1664年)除夕,賣咸酸菜、糖餅等小食品的老伯曾梅窗,撿到客人遺漏的300兩白銀而不動心,堅持不懈、持之以恒,足足守候了一年,到康熙四年除夕,才等到失主并如數還金的故事。

但事實上,這條小巷的名字,在明朝天啟年間就已改名為“還金里”,故事的主人,叫林應輔。林應輔和還金里的故事,記載在乾隆十一年(1746年)縣令陳張翼編纂的《河源縣志》里。

這是個很久遠的故事,發生在萬歷壬午年,也就是萬歷十年(1582年)。這一年,河源城里發了大水,坐落在上城南門外的寶江驛被大水沖塌,里面的家具、器物順水漂走。寶江驛的小驛丞有個小錢篋子,里面裝有“百金”,大概是100兩的白銀,也順水而去了。雖然發大水,但居民仍得繼續生活,49歲的林應輔蹲在漲水的江邊,張著魚網捕魚。

林應輔是誰?他只是個讀書人,號養吾——他肯定是非常喜歡孟子的“吾善養浩然之氣”那篇文章,平時讀讀儒家經典,偶爾教教書,沒有其他營生,家境極其一般,但他為人“禮義自守”,是個有節操的讀書人。

林應輔蹲在江邊捕魚時,忽然撈到一個沉重的小箱子,他就把它帶回家,也沒有動里面的東西。

水退后,驛丞檢點財物,發現他的“保險柜”不見了,他的積蓄都在里頭呢,以后可怎么生活呀!他悲傷地號啕大哭。

那時候,河源城人口很少,明朝嘉靖元年時,河源城總共才不到6000人,1948年時,河源城也不過22376人,所以,在當時地廣人稀的河源城,驛丞的哭聲,很快傳到了林應輔的耳朵里。他上前去詢問,知道錢篋是驛丞丟失的,便把錢篋原封不動地還給了驛丞。

驛丞百金失而復得,大喜之下,打開錢篋,想把其中的一半送給林應輔,以作酬謝,林應輔說啥也不要。

這件事情,河源城的居民記得很牢。以至于15年后,萬歷丁酉年(1597年),林應輔的兒子林伸得領鄉薦(唐代應進士試,由州縣地方官薦舉,稱鄉薦。后稱鄉試中式為“鄉薦”,即中舉),河源人都認為,這是當年林應輔還金之善報。(林伸中舉之事,簡略載于乾隆《河源縣志·選舉志》)

天啟元年(1621年),林應輔88歲時,朝廷“恩授冠帶”,表彰了他。整個萬歷、天啟朝,河源城就林應輔一個人獲此殊榮。林應輔的妻子也很長壽,90多歲才離世。林應輔居住的巷子,在天啟初年起,從此被稱為“還金里”。

幸未化普同塔中灰

有人說,這是“不明不清”之時。彼時是1653年,是清順治十年、南明永歷七年,離崇禎帝煤山自縊的崇禎十七年(1644年)已過去了9年。1661年,吳三桂率清軍入緬,緬王莽白將永歷帝執送清軍。次年四月,永歷帝與太子朱慈煊在昆明被吳三桂所弒,“明統始亡”。鄭成功東征收復臺灣,作為抗清基地,仍奉大明正朔,建立明鄭王朝,明鄭政權繼續沿用永歷年號,但未再擁立明朝宗室稱帝或監國。1683年清軍占領臺灣,延平王鄭克塽降清,寧靖王朱術桂自殺殉國,“明朔始亡”。彼時已是清康熙二十二年。

在這國破家亡天下板蕩之際,作為普通官吏、民眾,其命運亦是隨之簸蕩,不能自主,歷經種種劫難。

在潮州西湖葫蘆山南側山麓,有一座南向的矮塔,高3.12米,基圍6.5米,六棱七級,塔前有堅碑,書“普同塔”三字,上款“順治十年癸已九月十三日立”,下款“公元一九五九年九月重修”,塔外圍屏有聯云:“逝者如斯乎,揜之誠是也。”

潮州的這個塔,與通衢發生的故事有關聯。

曾為南明廣東提督李成棟部將的潮州總兵郝尚久,降清后又于清順治十年三月舉義軍反清,奉明朝永歷年號。當年閏八月,清廷命靖南王耿繼茂、靖南將軍哈哈木等,統滿漢兵十萬圍攻潮城。郝向鄭成功求援,堅持了一個月,鄭軍仍未至。清軍又暗中勾結尚久的部屬王立功等為內應,于九月十一日夜,開啟城門引入清軍。尚久力戰不敵,退入城內金山大營,與兒子郝堯一起投井殉國,繼茂下令戮尸,以泄其憤。接著縱兵屠掠,血洗潮城,遺骸十萬余。時有海德和尚與居士鐘萬成,共斂尸于葫蘆山焚化,并在山南棲鳳石旁挖坑,埋葬骨灰,坑面鋪上青石板,建成“普同塔”。1939年日軍陷潮,塔被毀。1959年重建。

這些被擄掠的難民,要過通衢驛北上。這其中有一對姑嫂,被擄經通衢驛,在官梅閣下相繼題詩,血淚凝就的詩句,記載了當年潮州屠城、人民被擄的慘事。嫂名丘恭,姑名趙璣。她們未化普同塔中灰,卻作通衢道上客。

丘恭題詩通衢官梅閣

丘恭,海陽(今潮州市)人,嫁趙氏子,能詩。耿繼茂擄走潮陽民眾時,丘恭在其中。丘恭被擄時,應該還挺年輕,后來她的小姑子趙璣在唱和她的詩時說:“兒與嫂共筆硯者四載矣”,有可能丘恭才嫁往趙家后不久,姑嫂二人因為共同愛好詩詞,一起唱和。能與志趣相投的親人一處玩,真是非常難得的樂事。然而她們幸福的家庭生活,被王朝易幟時的震蕩擊了個粉碎。

丘恭隨著被擄的其他難民一起,走過丞相嶺,走到通衢驛官梅閣暫歇。

通衢驛的官梅閣,為谷平先生李中被謫為通衢驛丞時所建,李中極愛梅,取杜甫《和裴迪登蜀川東亭送客逢早梅相憶見寄》詩“東閣官梅動詩興,還如何遜在揚州”句中“官梅”二字為閣名。與丘、趙二人基本同時的潮州人陳衍虞有《和題壁詩》注:“官梅閣為明李給諫謫驛丞時所建。”

紛亂囂雜的環境中,丘恭望著城頭的月亮,心中升起無限悲凄。她思念丈夫,想念小姑子趙璣,懷念那有著“海濱鄒魯”美譽的家鄉潮州。故國已破,故城被屠,故園已毀。國仇家恨,個人前途生死未卜,縱能茍延殘喘,亦不知有何兇險與折磨在前面等著她。這種種慘痛情緒涌上心頭,她拿起驛舍中的筆墨,在墻上題了一首詩。

丘恭的詩前有長題:“妾鳳城趙家婦也。命薄罹難,號死未遑;旅次殘魂,哀音恨句。庶祈靈于雁使,蚤合鏡于鸞班。灑淚官亭,見者憐之。”我命運多舛,遭逢如此大難,雖然還沒辭世,也只是留取這一縷殘魂,輾轉在這顛沛旅途之中。我發出這哀怨的聲音、充滿恨意的詞句,訴說著無盡的悲哀。只愿這縷殘魂能借助大雁使者之力,使我早些與親朋團聚。我在官亭里灑的淚,看見的人怎能不心生憐憫啊。

丘恭寫的是一首七律:“十日離鄉音已稀, 愁眉生怕送殘暉。天涯破鏡知誰在? 塞外悲笳去不歸。望到故山心化石,聽來杜宇淚沾衣。五更畫角城頭月,吹落旗亭促馬飛。”

此詩以邊關、殘陽等凄清、冷寂的意象,以及雁使、鸞班的虛擬意象,共同構建了一幅離別之景。作者通過描繪離鄉十日,故園已遠,只留下濃重的鄉愁和無盡的哀思。在這離別的痛苦中,詩人借用了“破鏡”和“悲笳”等意象,述其家庭破碎、家園難歸,“望到故山心化石”一句,表達了詩人對故鄉與親人的深切思念,暗示回鄉也許已經不可能;“聽來杜宇淚沾衣”則借用杜宇的啼聲,表達了詩人內心的極度痛苦和無奈。“五更畫角城頭月,吹落旗亭促馬飛”兩句,描繪了離別的場景,通過畫角、城頭月、旗亭、馬飛等意象,表明時值兵荒馬亂,她心中對未來充滿了恐懼與絕望。

題完詩,壁上墨字淋漓。天亮后,丘恭便隨著眾人在清兵呵斥下繼續起程上路,離開了通衢驛。

趙璣:“嫂乎,嫂乎!兒和在斯!”

次日傍晚,其小姑趙璣繼至通衢官梅閣,見到壁上嫂嫂的題詩,痛下悲淚。“兒與嫂共筆硯者四載矣。癸巳城陷,被俘至此。見壁間詩,知出嫂手。嫂乎,嫂乎!兒和在斯!倘嫂一日生還,重過此地,睹兒淚筆,兒死猶生矣!”趙璣較丘恭年幼,因自稱為“兒”。我和嫂子共用筆硯寫字已經有四年了。癸巳年我們的城池淪陷,我被俘至此。看到這墻壁上的詩,知道是你寫的。嫂子啊,嫂子啊!我的和詩在這里!假如有一天嫂子能活著回來,再經過這里,看到我和著淚水所寫的字跡,我雖死猶生啊!

趙璣拿起嫂嫂拿過的筆,在原詩后依韻和了一首:“分明筆狀影依稀,驚陣啼鴉散夕暉。去國竟成千古恨,抱琴應共九泉歸。才高柳絮馀香瀋, 命薄桃花卸舞衣。淚眼相逢何日事,一聲鼙鼓各魂飛。”

朦朧淚眼間,趙璣似乎看到嫂嫂正在題壁的場景,忽地一陣啼鴉驚散在殘陽中。國破家亡,千古猶恨。對著嫂嫂的詩句,似乎還有墨香裊裊不盡。她憐惜嫂嫂,同時也自嘆如桃花凋零般命薄,不知何日才能相逢。若相逢俱在縲紲之中,會不會忽地一聲鼙鼓傳來,讓我們姑嫂倆驚得各自魂飛?

通衢驛官梅閣壁上姑嫂倆的詩,保存了很多很多年。據李調元《雨村詩話》,說是詩跡在乾隆時尚存。

潮州文史研究者蔡起賢認為,“陳衍虞是由明入清的人,他很熟悉地方掌故,當時的變亂是他親身經歷的,他有和詩,也可證明邱、趙二詩的真實性而非后人所擬托。……邱、趙被擄,是由通衢以至廣州,被擄婦女正不知多少,絕不止邱、趙二人,這是潮州慘遭變亂的一頁血淚史,是史無前例的。”(蔡起賢《前賢詩萃》)

下一篇:沒有了