一磚一瓦皆故事 一樓四門(mén)訴古今

——永安城見(jiàn)證歷史的變遷

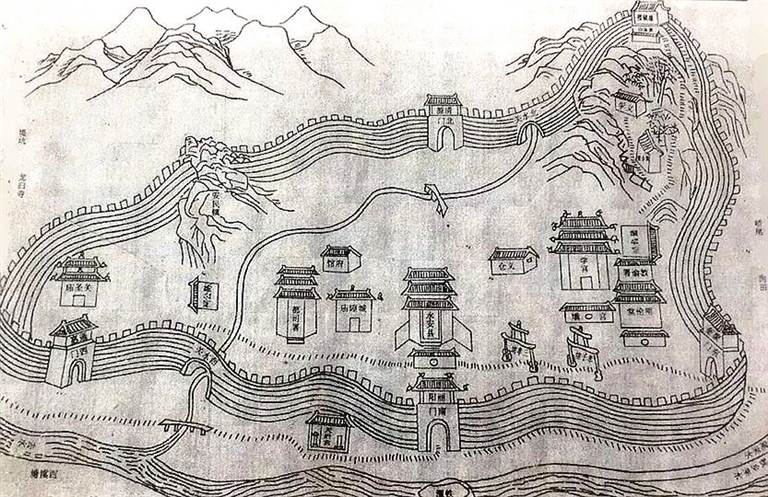

■永安城圖

明朝萬(wàn)歷十四年的《永安縣初志》記載了一座位于紫金山南麓的古城——永安城。這座城東臨紫金山、西接安民鎮(zhèn)。城墻依山而建,周長(zhǎng)640丈(約2131.2米),高一丈九尺五寸(約6.5米),底部寬度不足二尺,設(shè)有1317個(gè)垛口,用于防御。城內(nèi)有四座城門(mén),分別是東門(mén)“永樂(lè)”、南門(mén)“永豐”、西門(mén)“通惠”和北門(mén)“清源”,每座城門(mén)旁都有一個(gè)四方形的碉堡,紫金山上還設(shè)有一門(mén)大炮,共同守護(hù)著這座城池。

永安城不僅軍事防御堅(jiān)固,文化教育也很發(fā)達(dá)。明萬(wàn)歷十一年(1583年),孔廟遷至紫金山腳下,學(xué)宮隨后也在紫金山附近建立,多名官員共同參與建設(shè),包括通判木成奇、推官孫鳴、知縣郭之藩等。此后,還修建了先師廟、戟門(mén)、欞星門(mén)、泮池、明倫堂等建筑。直到崇禎十三年,學(xué)宮才遷至縣城東郊的傳臚里。

然而,這座歷史悠久的城池并未逃脫歷史的規(guī)律。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)初期,永安城遭受日軍飛機(jī)的轟炸,城墻被炸開(kāi)了幾個(gè)缺口。為了居民的安全,戰(zhàn)后,城墻逐漸被拆除,變成了今天的環(huán)城路。

1 永安城的輝煌與變遷:

從雄鎮(zhèn)樓到古城墻

據(jù)民國(guó)時(shí)曾任紫金縣參議長(zhǎng)的劉爾題所撰的相關(guān)文章介紹,永安城水關(guān)門(mén)的形狀和城門(mén)一樣,都為拱門(mén),但拱門(mén)上面的箭樓只有一層。各水門(mén)有大木條構(gòu)成的堅(jiān)固?hào)艡诤涂砷_(kāi)閉的柵門(mén),大雨時(shí),暴漲的河水可順暢通過(guò)。

劉爾題介紹,城墻外面上半部是用長(zhǎng)約二尺、高與寬各約五寸的花崗石條砌成,約一丈高。上半部包括女墻,用大型火磚(長(zhǎng)約一尺,高與寬各四寸)砌成。這些火磚,是分派到各村的磚瓦窯(官窯)燒制的。有的火磚上還印有“XX村”的字樣,或刻有似龍非龍的動(dòng)物。城墻內(nèi)用長(zhǎng)寬高各五寸的花崗石塊砌成,厚一丈五尺,外高一丈九尺五寸,內(nèi)高約一丈。城墻上的內(nèi)巡馬路,又叫馬道,寬約一丈,整個(gè)城墻的長(zhǎng)度約3.7里,即640丈左右。

城墻外面下半部是用長(zhǎng)方形花崗石條砌成,長(zhǎng)約二尺,高與寬各約五寸,砌到高約一丈;上半部包括女墻用大型火磚(長(zhǎng)約一尺,高與寬各四寸)砌成,這些火磚是派到各約的磚瓦窯(官窯)燒制成的,有些火磚還印上有“XX約”字樣。永安城依紫金山勢(shì)而建,東北狹窄、西南廣闊平坦,東北筑于紫金山之一半。有東、西、南、北四個(gè)城門(mén),每個(gè)城門(mén)都是用花崗石制的長(zhǎng)方形石條砌成的拱門(mén),東、西、北城門(mén)上面各有兩層樓房,南門(mén)則有三層樓房,都是叫作箭樓,又叫譙樓,俗稱(chēng)城樓,辟有洞戶,以備發(fā)箭防御之用。第一層樓的前后面都有三個(gè)大拱窗排列著,在前面(向城外的一面)中間窗的下方,城門(mén)的拱門(mén)上,嵌入一塊直立長(zhǎng)方形的青花崗石碑,碑上面正中間刻著城門(mén)的名稱(chēng);南門(mén)最初刻的是“永豐門(mén)”,后改為“麗陽(yáng)門(mén)”,其它三個(gè)門(mén)則是清朝乾隆二十五年(1760年),知縣胡夢(mèng)檜看到只有南城門(mén)刻有石額,題為“麗陽(yáng)門(mén)”,其它三個(gè)城門(mén)皆無(wú),他即召石匠刻這三個(gè)門(mén)題額,北門(mén)刻的是“清源門(mén)”,西門(mén)刻的是“通惠門(mén)”,東門(mén)刻的是“聚奎門(mén)”。

后在嘉慶年間,東門(mén)改為“永樂(lè)門(mén)”,民國(guó)二年把東門(mén)拆掉,向內(nèi)部左邊的紫金山方向,移上二丈多,正對(duì)儒林街,另筑一個(gè)東門(mén),仍為“永樂(lè)門(mén)”,而舊東門(mén)則砌成城墻,每個(gè)城門(mén)的左邊,距離城門(mén)或近或遠(yuǎn),依照地勢(shì)的高低,都有一個(gè)四方形的碉堡,又叫碉樓,后來(lái)人們叫它為炮臺(tái)。

另外,在紫金山頂也筑有一個(gè)碉堡,全部城墻共有五個(gè)碉堡,即紫金山頂、東門(mén)左側(cè)、南門(mén)與西水關(guān)之間、西門(mén)與北門(mén)之間,都是伸出城墻直線之外,每個(gè)碉堡的面積約有二十五平方丈,是露天的,沒(méi)有土蓋,內(nèi)分兩層,無(wú)樓板,開(kāi)著可向各方向發(fā)箭的箭眼。

距離北門(mén)右邊和距離西門(mén)左邊各二十丈的地方,均有一個(gè)水門(mén),又叫水關(guān),即北門(mén)關(guān)與西水關(guān),門(mén)的形狀和城門(mén)一樣,都是拱門(mén),但拱門(mén)上面的箭樓只有一層樓:各水門(mén)都有大木條構(gòu)成的堅(jiān)固?hào)艡诤涂梢蚤_(kāi)閉的柵門(mén),大雨時(shí),暴漲的河水,可以自由流過(guò),不受阻礙。城內(nèi)有一條小河,叫作北門(mén)河,河水從北水關(guān)外而來(lái),經(jīng)過(guò)北水關(guān)后,向西流到西水關(guān)面入秋香江,這河對(duì)城內(nèi)的人用水有著很大的作用。賊匪攻城,城門(mén)關(guān)閉,不致缺水。北水關(guān)與東門(mén)碉堡之間的城墻,是盤(pán)繞在紫金山上,長(zhǎng)約一里余。堡前面有一座兩層樓的房屋,叫作雄鎮(zhèn)樓,與永安城同時(shí)建造的,為雉堞之綱領(lǐng)。明朝萬(wàn)歷三十九年(1611年),知縣楊士化重修后,氣勢(shì)更為雄峻。

清朝順治十七年(1660年)庚子,知縣孟之弄重建,建成兩層樓,高達(dá)三丈,外部門(mén)額有石刻“雄鎮(zhèn)樓”三個(gè)字,內(nèi)面懸掛一塊木牌,刻有“百尺”兩字。在雄鎮(zhèn)樓,可以俯瞰全城和遠(yuǎn)眺城外數(shù)十里的地方。

全部城墻總共有1317個(gè)雉堞(又名牌或女墻)。一般筑城墻的時(shí)候,雉堞的中心是沒(méi)有開(kāi)躲子眼的(躲子眼是長(zhǎng)、寬、高各五寸的四方眼),這時(shí)的城,叫做自城。據(jù)說(shuō),唐、宋和之后的朝代都有規(guī)定,在科舉考試中,全國(guó)有一人能夠考得解元(舉人第一名)以上的,才準(zhǔn)開(kāi)躲子眼。但是,領(lǐng)城時(shí)地方上已有人中解元以上的,則在建城時(shí),可同時(shí)開(kāi)躲子眼(傳說(shuō),永安縣城在明朝末年,鐘丁先中解元后,全部城墻的雉堞才開(kāi)躲子眼),從這個(gè)時(shí)候起,永安縣城就不是自城了。(永安縣未筑城時(shí),自明朝成化年間之前,早已有黃渙、葉應(yīng)等人考得進(jìn)士,開(kāi)縣以后,則有黃鼎臣在明朝萬(wàn)歷年間中進(jìn)士;較鐘丁先考得解元,早三十余年,應(yīng)是建城時(shí),同時(shí)開(kāi)躲子眼。)

永安城自清朝嘉慶九年(1804年)批準(zhǔn)修城,從嘉慶十二年動(dòng)工至嘉慶十四年九月完成,用銀三萬(wàn)六千兩。自建城起至民國(guó)三十八年止,共歷時(shí)379年。

永安縣城所在的地點(diǎn),原來(lái)是一個(gè)四面皆山,又有原始森林的一塊地,是強(qiáng)人牛古都扎營(yíng)的地方,營(yíng)寨就是在北門(mén)內(nèi)外地勢(shì)較高的龍崗和安民鎮(zhèn)一帶,筑城時(shí),把牛古都一伙趕走。牛古都走后不服氣,曾多次侵犯縣城,都未得逞。后來(lái),移民逐漸從福建省、江西省和本省嘉應(yīng)州、長(zhǎng)樂(lè)縣、興寧縣等遷來(lái),移民多了,力量壯大起來(lái),牛古都等才不敢再行擾亂,向東路逃竄到離城較遠(yuǎn)的地方去了。

縣城東北隅有紫金山,為縣枕山,西有安民鎮(zhèn)山崗,在城西門(mén)內(nèi),山丘凸起,其上平,是黃壤土構(gòu)成,縱橫十余丈,一說(shuō)是群眾壘起來(lái)的,舊時(shí)稱(chēng)為秋鄉(xiāng)安民鎮(zhèn)。北門(mén)內(nèi)外一帶,地勢(shì)較高,叫作龍崗。縣城附近有七個(gè)村,即矯尾村、狗田村、石頭角村、西溪村、并塘村、龍歸寺村和堤坑村。

每個(gè)城門(mén)的內(nèi)面?zhèn)冗叄冀ㄔ煲粋€(gè)“卡房”,平時(shí)房?jī)?nèi)住一人,是公職,有薪金,負(fù)責(zé)管理每天晚上和早晨定時(shí)關(guān)鎖或開(kāi)啟城門(mén)。東、北、西三個(gè)城門(mén)和北西兩個(gè)水關(guān),平時(shí)每天晚上起更關(guān)鎖。每天傍晚七時(shí),在縣衙門(mén)口,兩個(gè)縣勇吹長(zhǎng)喇叭、一個(gè)人打有節(jié)奏的鼓,叫作起更,南門(mén)因近市場(chǎng),三更才關(guān)鎖城門(mén),早上天亮后,即開(kāi)城門(mén)和水關(guān)。此外,“卡房”里的人還兼打更工作,叫作更夫。例如住在北門(mén)“卡房”的,兼管北水關(guān)并在北門(mén)內(nèi)每一條街晚上打更;住在西門(mén)“卡房”的,并在西門(mén)內(nèi)每一條街晚上打更;住在南門(mén)和東門(mén)“卡房”的,只在南門(mén)或東門(mén)一條街晚上打更。有匪攻打時(shí),所有城門(mén)到水關(guān),日夜都關(guān)閉著。永安縣成立之后,各地時(shí)有變亂,離縣城較遠(yuǎn)的地方,設(shè)有分城,有些遺跡現(xiàn)還仍存。

劉爾題在1988年時(shí)已到老邁年紀(jì),但仍記得當(dāng)時(shí)打更情景:起更時(shí),在縣衙和頭門(mén)口,由兩個(gè)縣勇吹長(zhǎng)喇叭,并有節(jié)奏地打鼓。因南門(mén)靠近市場(chǎng),很晚才關(guān)鎖城門(mén)。各門(mén)的更夫,要負(fù)責(zé)各片區(qū)每一條街的打更。

民國(guó)三十三年(1944年),紫金縣拆城墻沿街商鋪,今僅剩西北部不足100米的一段殘?jiān)统莾?nèi)的古老街道。

據(jù)劉爾題記錄,自建城起,至民國(guó)三十八年(1949年)止,共歷379年,整個(gè)城和一切古代建筑如孔圣廟、明倫堂、考棚和所有廟宇等,都保持完好,沒(méi)有受到破壞。

明崇禎九年修繕永安城時(shí),河源縣康禾人諸贊明慷慨解囊,捐款修了80余丈的永安城墻。永安的沈縣令、河源的葛縣令,都給他頒了匾額,以示嘉獎(jiǎng)。

時(shí)至今日,永安城已基本不存,遺址在今紫城鎮(zhèn)紫金山,城基即今天的環(huán)城路。

2 永安城的忠勇護(hù)衛(wèi):

雄鎮(zhèn)樓與碉堡

明隆慶五年(1571年),永安城建好后,司法官員——推官丁士髦,牽頭修筑了雄鎮(zhèn)樓。

這雄鎮(zhèn)樓堪當(dāng)其名,“氣勢(shì)雄峻,為雉堞綱領(lǐng)”。樓中懸有一面大鼓,五夜鳴之,聲聞二三里,遠(yuǎn)近都能知道當(dāng)下的時(shí)辰。

這樓初建時(shí)比較狹窄,后經(jīng)一代代修建,擴(kuò)大了規(guī)模。萬(wàn)歷三十九年,知縣楊士化重建。明崇禎十六年,知縣龍文正又?jǐn)U大了一些。清順治十七年,知縣孟之麟重建。清乾隆十九年,知縣王綰繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模,高有三丈許。

樓前外面的石匾額,就刻了“雄鎮(zhèn)樓”三字,內(nèi)有木匾,題曰“百尺”。

登斯樓也,則環(huán)城十余里,永安山川,了然在目。

不過(guò),明朝初建的雄鎮(zhèn)樓究竟建成啥樣,到清道光二年三修縣志時(shí),已說(shuō)“其形制不可考”了。這一年,雄鎮(zhèn)樓已“歲久將頹,當(dāng)事遂拆而狹隘之,鼓亦廢”。

清道光二年(1822年),留存200多年的雄鎮(zhèn)樓也被拆了,鼓也沒(méi)了。

劉爾題介紹,城墻之上,共有5個(gè)碉堡,又叫碉樓,人們也稱(chēng)之為炮臺(tái),各在紫金山頂、東門(mén)左側(cè)、南門(mén)與西水關(guān)之間、西門(mén)與北門(mén)之間,都是伸出城墻直線之外的。

碉樓不算小,面積約有二十五平方丈(3.33米等于1丈),二層,無(wú)頂,設(shè)有大小不同的箭眼,可向外發(fā)箭。

這碉堡究竟是什么樣子的?百年前的一西方傳教士給拍攝了下來(lái),給了碉堡一個(gè)特寫(xiě)。大概攝于1895年至1907年期間的兩張老照片上,田疇道路之外的光禿禿的山上,仍有保存完好的城墻與碉堡。二三層的磚石結(jié)構(gòu),高約8米,小小的射擊口,有附屬的矮小建筑,城墻上雉堞綿延,城墻一直蜿蜒很遠(yuǎn)。碉堡前的陰影中,有兩個(gè)縣民好奇地看著正在拍攝的傳教士,其中一個(gè)赤著上身。碉堡中還有個(gè)人在偷看攝影師。

民國(guó)時(shí)期,也曾在紫金山上建過(guò)碉堡,后被拆除了。

3 永安城的烽火:

土著與客民的爭(zhēng)端

隨著流民“遞相呼引,蟻聚蜂屯”,與“土著之民”之間的摩擦也逐漸加劇。根據(jù)志書(shū)記載,惠人田租, “斗有加一二至加五六者”,流民為此訟之官府,官府支持了流民的要求, “遂減斗徇之”,引起土著的不滿。同時(shí)也發(fā)生一些流民“劫辱人家”“偷牛盜馬”等事件,而“土民畏懦,不敢控訴”。 萬(wàn)歷二十三年(1595年) ,兩廣都御史陳大科發(fā)布檄文,下令當(dāng)?shù)毓俑熬锌兔袢爰s”。檄文指出:“流 人即吾人”,他們之所以“悍然冥行不顧”,是因?yàn)椤盁o(wú)以約束” ;“所以束約而整齊之之要,莫若重鄉(xiāng)約之法”。因此,要求本府官吏“即查各屬縣客戶繁移之處,務(wù)令著實(shí)修舉鄉(xiāng)約之法,督各招主將各客戶俱赴附近約正處報(bào)名編管,有如作奸犯科如前項(xiàng)者,許約正據(jù)實(shí)開(kāi)報(bào)到縣,以憑拘審。事情小者,許約正從公徑自處分”,希望通過(guò)此舉,達(dá)到“行之既久,彼雖實(shí)繁有徒,將漸入吾條約準(zhǔn)繩之中,自有以折其氣而懾其黨”的效果。檄文中還要求對(duì)約正加強(qiáng)監(jiān)督: “如果奉公守法、眾情遵服, 官府不妨假之詞色,稍?xún)?yōu)接之,以明任使;如有因而恣肆擾眾者,即隨之以三尺之法,毋貸也。”

官府推行鄉(xiāng)約,目的是加強(qiáng)對(duì)外來(lái)流民的控制。志書(shū)認(rèn)為:“鄉(xiāng)約雖似可行,而未必見(jiàn)重,徒令約正、副等受累。故賢者避而不為,流移之黨無(wú)所拘系,甚可憂也!”

■本報(bào)記者 凌麗