五興龍?zhí)K區(qū):拱衛(wèi)中央蘇區(qū)的紅色衛(wèi)星

■龍川廻龍鎮(zhèn)閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃舊址

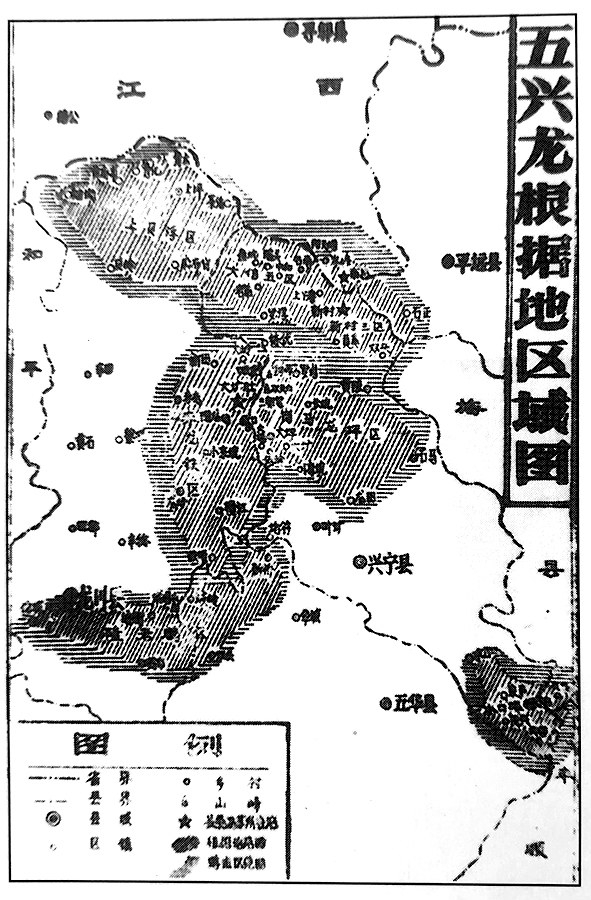

■五興龍根據地區(qū)域圖

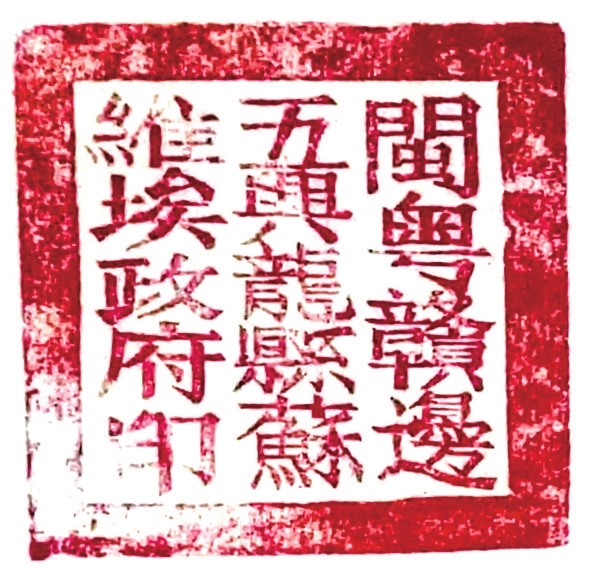

■閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府印

核心提示

位于粵東西北部的五興龍革命根據地,不僅為中央蘇區(qū)輸送了大量優(yōu)秀干部,還建立了紅色地下交通網,源源不斷地為中央蘇區(qū)提供后勤物資保障,并牽制了廣東軍閥對中央蘇區(qū)的軍事威脅,堪稱拱衛(wèi)中央蘇區(qū)的紅色衛(wèi)星。

霍山反“圍剿”之后,五華、興寧、龍川的工農軍和農軍轉移到周邊地區(qū),繼續(xù)堅持斗爭,以圖再舉。不久,廣東省委指示東江特委,在革命形勢條件較好的地方率先建立蘇維埃政權,閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府于1929年3月建立,成為五興龍革命根據地(蘇區(qū))。

五興龍革命根據地位于粵東西北部,地處五華、興寧、龍川三縣交界處,毗鄰江西中央蘇區(qū),轄今五華的新橋、岐嶺、雙頭,龍川的鶴市、錦歸、鐵場、龍母、田心、石坑、赤光、廻龍、上坪、貝嶺和興寧的大坪、羅崗、羅浮、黃陂、龍?zhí)铩⑹R等鄉(xiāng)鎮(zhèn),是一塊山巒重疊、峰回路轉的狹長地帶。根據地面積達1900平方公里,人口16萬人(《紅色的土地——河源市基層黨員干部黨史學習教育讀本》P57)。

走,到大塘肚去建立根據地

龍川廻龍鎮(zhèn)的大塘肚(今稱大塘村),地處興寧與龍川的邊境,群山環(huán)抱,重巒疊嶂,林蔭蔽日,交通不便,離興寧、龍川縣城都較遠,國民黨統(tǒng)治勢力鞭長莫及。

1929年1月,為配合毛澤東、朱德率井岡山紅四軍主力分兵閩粵贛邊擴展,建立革命根據地的戰(zhàn)略,東江特委巡視員劉琴西多次到大塘肚、二架筆、雙頭山一帶視察情況。劉琴西與興寧、龍川的中共黨組織負責人羅屏漢、葉卓等共同協(xié)商,確定以大塘肚為中心建立五興龍縣革命根據地。

為什么是大塘肚?除了地理原因,還有一個“人和”的因素——這里的革命基礎好。

1928年6月,中共五興龍臨委派羅屏漢到大塘肚活動,通過進步青年鐘德清串聯發(fā)動群眾,開展農民運動。

同年9月29日,羅屏漢、陳錦華率領23人的隊伍化裝成趕集的小商販,從大塘肚奔襲興寧大坪警察所和當地民團,擊斃警察所長等4人。緊接著,五興龍武裝隊伍直插大信,智擒土匪頭子劉漢西,繳獲槍、彈一批。這一系列軍事行動震動了五興龍各地,革命隊伍也逐步壯大。遵照東江特委的指示,這支隊伍被編為東江游擊隊,張國標為隊長,羅文彩為副隊長,羅屏漢為政委。

因暴動失敗到各地分散隱蔽的共產黨員、革命戰(zhàn)士羅柏松、潘和昌、劉裕齋、古漢忠、鄭美、崔蘭、黃瑞、鄭強等,此時紛紛來到大塘肚,組織建立大塘肚農民協(xié)會,由鐘德清任村農協(xié)主席。1928年秋,大塘肚建立了黨支部,鐘大明任書記。8月下旬,革命隊伍在橫江吸收曾彪、吳子茂、吳子廉、吳強參加黨組織,橫江黨支部隨之成立。大塘肚周圍的企頭嶺下、園田、羊坑尾、鯉魚山、新田大嶺、徑口九有洞、馬布、寡道坑、田北、赤光和興寧的大坪、羅崗、羅浮、黃陂新村、石正、大信,以及龍川錦歸、五華邊沿的東山、雙橋、洋塘、田心等地,也相繼建立了黨的組織。

同年3月,受東江特委派遣,在劉琴西具體指導下,五華、興寧、龍川三縣工農兵代表大會在大塘肚召開,出席代表80余人,大塘肚及其附近各村農會、赤衛(wèi)隊300多人與會。會上,五興龍縣蘇維埃政府宣告成立。大會選舉曾不凡為縣蘇維埃政府主席,潘火昌為副主席;羅屏漢、胡燧良、古漢忠、羅文彩、藍素娥(后增補)為常務委員。同時,還分別建立赤(崗)龍(母)鐵(場)區(qū)、龍(縣城)老(隆)鶴(市)區(qū)、崗(羅崗)馬(石馬)坪(大坪)區(qū)、羅(羅浮)黃(陂)區(qū)等四個聯區(qū)政府及其中共區(qū)委。

與此同時,東江、龍川縣游擊大隊被合編為五興龍游擊大隊,羅柏松任大隊長。東江紅軍獨立營(彭城任營長,羅屏漢為黨代表)、東江游擊大隊、尋烏獨立團等地方紅軍武裝也先后成立,成為打擊敵人、保衛(wèi)五興龍?zhí)K區(qū)的主要武裝力量。

1929年春夏,五興龍縣蘇維埃政府決定,把游擊戰(zhàn)爭范圍向北擴展,以期實現與中央蘇區(qū)連成一片的戰(zhàn)略目標。1930年11月,東江特委將五興龍縣東江游擊大隊、茶活游擊隊合編為紅十一軍獨立營,以圖鞏固和擴大尋烏蘇區(qū)。1930年12月,中共中央在給紅軍的訓令中明確提出:有粵東十一軍參與改編成的第十二軍以其駐軍地閩西、東江為行動地區(qū),任務是應對粵東、閩西之敵,牽制敵人。

五興龍?zhí)K維埃政府,是繼海陸豐蘇維埃政權后又一個聯縣蘇維埃政權;而五興龍?zhí)K區(qū),是閩粵贛邊區(qū)建立的第一個縣級蘇維埃政權。五興龍?zhí)K區(qū)的創(chuàng)建,是三縣黨組織踐行毛澤東“工農武裝割據,農村包圍城市”道路理論的具體體現。五興龍?zhí)K區(qū)的發(fā)展與鞏固,直接關聯著中央蘇區(qū)的發(fā)展,它的誕生和壯大,對拱衛(wèi)中央蘇區(qū)具有重要的戰(zhàn)略意義(《中國共產黨龍川縣地方史》第一卷P64)。

走在東江蘇區(qū)前列的大塘肚土改

閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府成立后,遵照省委特委指示,迅即在縣蘇維埃機關駐地大塘肚鄉(xiāng)率先進行土改分田試點工作,以便取得經驗后全面鋪開。

《大塘肚鄉(xiāng)農會布告》提出,實行無代價沒收地主階段土地和祠堂、社壇、神會、公堂等地產,分配給無地或少地的貧苦農民耕種。僅一個月時間,大塘肚鄉(xiāng)農民協(xié)會就完成了土改分田工作(僅限于分田地,沒有評劃階級)。分到田地的農民,在次年春開始耕種。但是年冬由于蘇區(qū)被國民黨武裝“掃蕩”,群眾隨游擊隊躲入深山,晚造未能收成。富豪返鄉(xiāng)后,農民分得的土地又被剝奪。

一份現藏龍川縣博物館的題為《大塘肚鄉(xiāng)農協(xié)會土改分田花名冊》的檔案顯示,當地土改是“奉閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃政府指示”,其落款為“已巳年夏歷三月二日”,即1929年4月11日。在此花名冊內,從第3頁起,分列各戶主的姓名、家庭人口,分得土地數量及其所在地的地名等;共有分田農戶123戶、473人,共計種子田27石7斗1升,每人分田(折合)7—9分。

半年后的1929年10月,東江革命委員會主席團以毛澤東、朱德、古大存等名義發(fā)布《東江革命委員會關于公布執(zhí)行土地政綱的布告(第177號)》。因此可以說,大塘肚蘇區(qū)實行土改分田的時間,比東江革命委員會發(fā)布的執(zhí)行土地政綱布告還要早半年。

《中國共產黨龍川縣地方史》(第一卷)認為,結合這份檔案以及大塘肚蘇區(qū)幸存革命老人的敘述可以看出,大塘肚革命根據地是東江蘇區(qū)繼海陸豐蘇區(qū)和紫金蘇區(qū)后,第三個實行土改分田的蘇區(qū)。

為中央蘇區(qū)提供后勤援助

五興龍?zhí)K區(qū)是東江革命根據地通往中央蘇區(qū)的必經要道,它的發(fā)展與鞏固直接關聯著中央蘇區(qū)的發(fā)展。整個五興龍轄區(qū)的地下交通站有五六十處,縱橫1000多里,把分割的根據地、游擊區(qū)與中央蘇區(qū)連接起來。五興龍?zhí)K區(qū)建立了完善的紅色地下交通網,為中央蘇區(qū)提供后勤物資援助。

閩粵贛蘇區(qū)特支西北分委來信要求:“龍川分委要負責通興寧、五華的交通工作,交通路線沿途須計路程之合適,設立交通站,并派同志專門負責,交通費由各縣黨部負擔。”五興龍?zhí)K區(qū)軍民經過艱苦的努力,以大塘肚根據地為中心,逐漸建立了一系列地下交通線(站):經園田、田北、谷前、洋塘通往五華,或四甲通往紫金、河源、藍口;經馬布、分水坳、蘭亭、龍?zhí)铩叫耐ㄍ房h、八鄉(xiāng)山;經顏畬、羅崗、新村、石正通往平遠、尋烏;經大嶺、羅浮、三樹溪、大信通往尋烏;經良興、河門潭、渡田河、茶活、青坑、仰天堂通往定南等。

在土地革命時期,這地下交通線影響深遠,很多同志通過這些地下交通線進入中央蘇區(qū),尤其是在中央蘇區(qū)被封鎖時期,五興龍黨組織在龍川縣城、東江重鎮(zhèn)貝嶺、興龍物資集散地渡田河和赤石渡等地,以開設店鋪為掩護,收購各種中央蘇區(qū)急需的軍用品和日用品,秘密運往中央蘇區(qū)腹地。

據統(tǒng)計,整個土地革命戰(zhàn)爭時期,龍川貝嶺幾乎每天有百十擔食鹽分四路從細坳、和平等處秘密運往贛南,為中央蘇區(qū)運送食鹽不下3000噸,呈現出“十萬挑夫上贛南”的盛況。直到現在,貝嶺鎮(zhèn)尚留存著曾做過紅軍鹽倉的石壁寨舊址(當地人稱“土匪窩”)。

古柏與大塘肚

古柏,江西尋烏縣人,中共黨員,是中國工農紅軍高級指揮員和粵贛革命根據地創(chuàng)建者之一,在中央蘇區(qū)歷任中央紅四軍前委秘書長、紅一方面軍總前委秘書長等職,多次到龍川大塘肚、元田、茶活等地指導工作。他曾在龍川工作6年,對五興龍?zhí)K區(qū)的發(fā)展壯大以及根據地革命斗爭和政權建設等工作作出了巨大貢獻。

龍川與江西尋烏、定南接壤,僅一山之隔。土地革命戰(zhàn)爭時期,龍川蘇區(qū)與贛南的革命根據地連成一片,成為中央蘇區(qū)的組成部分。古柏與閩粵贛邊五興龍縣蘇維埃的建立、壯大與發(fā)展,有著緊密聯系,曾數次抵龍川指導五興龍?zhí)K區(qū)革命工作。

從1929年6月到1930年冬,國民黨龍川當局對大塘肚進行了多次“圍剿”。率部在尋烏一帶活動的古柏,曾說服“綠林軍”楊子杰部加入其隊伍,這支嘯聚山林的綠林軍大部分是龍川人。

1930年8月,中央蘇區(qū)派時任中共第一方面軍總前敵委員會秘書長古柏專程前往茶活、大塘肚、園田視察、慰問,并指導五興龍?zhí)K區(qū)工作。他住在大塘肚貧苦農民鐘旭日家,吃素食,睡硬板床,以木柴當枕頭,共住了7天。劉琴西、古大存等上級領導也先后來到大塘肚,和其他人一起生活。

在五興龍縣委舉辦黨政干部學習班上,古柏特別強調革命干部要過好“五關”:政治關、思想關、社會關、生活關、家庭關(《東江英烈傳》第二輯)。1932年夏,為擴大中央蘇區(qū)游擊根據地,恢復發(fā)展龍川蘇區(qū),以牽制廣東軍閥北上配合蔣介石夾擊中央蘇區(qū),古柏曾以贛西南特委特派員身份,與東江紅軍獨立團政委羅屏漢一起,率贛南挺進隊深入到龍川細坳黃麻布鄉(xiāng),與當地革命青年劉觀文、劉巫棟、劉昌杰等聯系,發(fā)動群眾組織農會,建立地下赤衛(wèi)隊。同年7月1日,成立了黃麻布鄉(xiāng)蘇維埃政府。

1932年7月1日,黃麻布鄉(xiāng)蘇維埃政府成立(劉觀文任蘇維埃政府主席)。此后,古柏認為發(fā)展與鞏固龍川蘇區(qū)對中央根據地有著重大意義,便派紅四軍一個營的兵力與當地赤衛(wèi)隊100多人,分駐黃麻布三個據點,打土豪,襲擊敵團防。紅軍與赤衛(wèi)隊乘勝向龍川貝嶺、麻布崗等地擴展,是年9月,又建立了閣前鄉(xiāng)蘇維埃政府和紅軍后備隊(《龍川文史》第27輯)。

1934年10月,中央紅軍主力長征后,古柏被留在贛南堅持斗爭,任閩粵贛邊區(qū)游擊縱隊司令員。1935年2月,他被派往贛粵邊開展游擊戰(zhàn)爭。同月底,古柏等艱難抵達位于重巒疊嶂中的龍川鴛鴦坑,組織游擊隊。

1935年3月初,古柏召集會議,向五興龍游擊大隊的隊員傳達了遵義會議精神,并作了進一步的指示。幾天后,上坪鄉(xiāng)公所鄉(xiāng)長王敬卿串聯駐上坪的縣警中隊長黃居成,率領50余人,于3月6日凌晨包圍了古柏所在的鴛鴦坑土紙廠。在突圍中,古柏不幸中彈,傷重犧牲,年僅29歲。

龍川人民沒有忘記古柏。2014年7月初,在龍川縣廻龍鎮(zhèn)大塘肚五興龍?zhí)K維埃政府舊址,古柏銅像落成揭幕。

五興龍?zhí)K區(qū)的歷史作用

關于五興龍?zhí)K區(qū)的歷史作用,市委黨史研究室曾發(fā)表文章進行過總結:一是多次舉辦黨政干部訓練班,為中央蘇區(qū)輸送了優(yōu)秀干部。這些受訓成員在血與火的斗爭中成長起來后,被源源不斷地輸往中央蘇區(qū)。據統(tǒng)計,在五興龍?zhí)K區(qū)調入中央蘇區(qū)任職的干部中,擔任縣團職黨政軍以上職務的就有12人,其佼佼者有中共興寧縣委書記羅屏漢、原興寧縣革命委員會委員張瑾瑜(羅屏漢夫人)、東江游擊大隊長駱達才等。他們都為中央根據地的建設和反“圍剿”斗爭,作出了重要貢獻。二是建立紅色地下交通網,為中央蘇區(qū)提供后勤物資援助。三是堅持開展武裝斗爭,反“五縣大會剿”“七縣大會剿”等多次圍剿,有效牽制了陳濟棠配合蔣介石夾擊中央蘇區(qū)的行動。

五興龍縣蘇維埃政府舊址位于龍川縣廻龍鎮(zhèn)大塘肚村116號,建筑面積184平方米,于2011年修繕,先后被列為河源市愛國主義教育基地、河源市反腐倡廉傳統(tǒng)教育基地。2015年2月,閩粵贛邊五興龍?zhí)K維埃政府舊址被列為省級愛國主義教育基地。

2011年4月中旬,龍川被中央黨史研究室正式批復認定為“中央蘇區(qū)縣”。

本報記者 凌麗 文/圖