第18屆河源市青少年科技創新大賽成功舉行——

“科技小達人”賽出“腦洞與創意”

■3D打印粉筆除塵裝置吸引了眾多觀眾

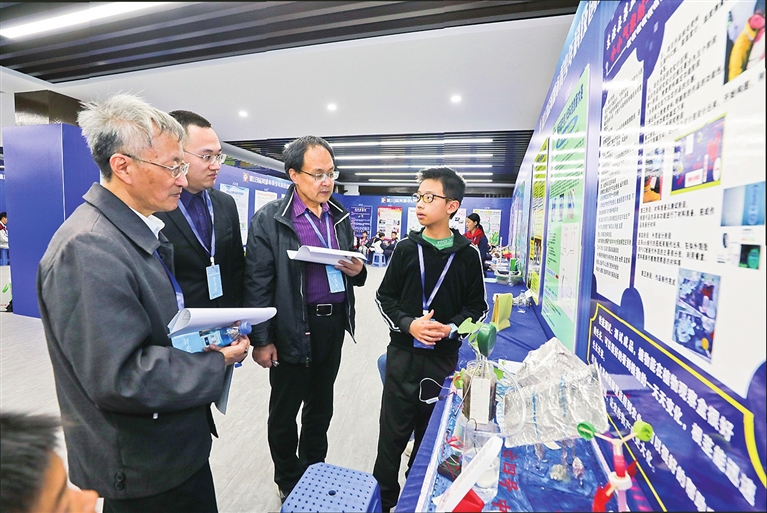

■線下面對面的評審方式,不僅讓大賽更加規范,也讓評委能夠更加深入地和學生交流。

■9日上午,第18屆河源市青少年科技創新大賽活動開幕,全市選手帶來了百余件硬核科技作品參賽。

■第18屆河源市青少年科技創新成果項目一等獎獲獎選手上臺領獎

“你是怎么想到這個創意的?”“你做這項問卷,有沒有經過前期的調查?”“你的這個創意,希望能改變誰的生活?”12月9日至10日,第18屆河源市青少年科技創新大賽在廣州大學附屬東江中學舉行,來自全市各縣區學校和市直學校19個代表隊的300余名中小學師生帶著近100個項目參加終審,和專家評委面對面交流溝通,現場回答評委們的疑惑。這一場全市師生的“科創風暴”活動讓參賽選手們直呼“過癮”“腦洞大開”,收獲滿滿。

經過激烈角逐,大賽共評出青少年科技創新成果項目一等獎12項、二等獎26項、三等獎37項,評出“十佳優秀組織單位”“十佳優秀組織工作者”“十佳優秀科技輔導員”,評出“河源市環保科技創新獎”“創新小發明獎”“河源市科學技術協會科技創新獎”“農行河源分行科技創新獎”“小黃雞工坊科技創新獎”五大專項獎以及科技輔導員科技教育創新成果等獎項。

100個項目入圍終審

選手同臺分享“硬核作品”

帶有計時器的自動旋轉遮陽裝置、專為聽障人士發明的智能“鬧鐘”、可通過人臉和手勢識別的智能自動升降盆……各式各樣的創新發明一一呈現。9日上午,第18屆河源市青少年科技創新大賽活動現場,數百名參賽的選手同臺競技展示,帶來了百余件硬核科技作品。記者在現場看到,每位參賽選手臉上洋溢著激動的笑容,紛紛化身小小科學家和講解員,積極同觀摩人員互動、交流,熱情講述作品的創作靈感、過程及價值,分享科創活動帶來的幸福與喜悅。有的學生在介紹完自己作品后,還跑去其他參賽選手的展示區詳細了解“對手”的作品。

創意來自于生活,又服務于生活,本次參賽作品在“開腦洞”的同時,也同樣貼近現實生活。河源市第四小學學生凌晨睿的《無糖食品知多少》也是一項源于生活的作品。“我很喜歡吃糖,但家人總以不健康為由拒絕我的要求,所以我想了解糖的組成和為什么不健康,于是有了這個課題。”凌晨睿說。

據悉,本次大賽由市科協、市教育局、市科技局、市市場監管局、東源縣政府、河源日報社共同主辦,中國農業銀行河源分行大力支持本次活動,為河源經濟高質量發展貢獻農行力量。大賽分為青少年和科技輔導員兩個版塊,活動內容包括競賽活動和展示活動兩個系列,參賽作品涉及工程學、數學、計算機科學與信息技術、環境科學、物理與天文學、生命科學、化學、行為和社會科學等學科。本次大賽共收到參賽作品232項,其中青少年科技創新成果項目174項、科技輔導員科技教育創新成果項目58項。經過初審,選出參加終審的青少年科技創新成果75項、優秀科技輔導員科技教育創新成果項目25項。

參賽作品質量創新高

助力河源教育高質量發展

應用現代科學技術手段、求證研究過程嚴謹深入、融入對現實問題的思考,是參賽作品普遍呈現出的亮點,得到了專家評委們的一致好評。在答辯過程中,參賽學生結合展板內容、作品實物、原始記錄等相關材料向專家評委介紹他們的創新成果并進行現場答辯。

“線下面對面的評審方式,不僅讓大賽更加規范,也讓評委能夠更加深入地和學生交流。”多年來一直擔任大賽評審評委的黃權浩介紹,歷年來我市科技創新大賽終審環節都需封閉答辯,評委們不僅“打一個分數”,也能對項目和研究方式提出有針對性的建議和意見。今年大賽的作品對比往屆大賽呈現以下特點:一是科技含量更高,大多數參賽創新項目都有較強的創新性,切入點有創意,選題較為廣泛,提交材料也比較齊全,總體水平比去年高。尤其是市直學校學生的作品,將創新想法與生活融合得更到位,既有“高科技”又“接地氣”;二是縣區學校能找準定位和自身優勢,深耕調研類科研課題項目,發明創造出許多有品質、有深度、有意義的項目,創意更多、實用性更強。

“隨著學生開放性思維能力的不斷提高,我市創新項目的作品水平也不斷提高,在省賽的成績逐年向好。”市科協負責人介紹,河源市青少年科技創新大賽是具有示范性和導向性的青少年科技教育活動,旨在推動青少年科技活動的蓬勃開展,培養青少年的創新精神和實踐能力。本屆大賽參賽項目不僅項目多、質量高、規模大,同時把科學性、創新性和實踐性融為一體,是3年來首次完全回歸線下評審,為河源市學校的師生搭建了一個科創教育成果展示與交流平臺,有效檢閱了青少年創新能力與實踐能力,達到了進一步營造崇尚科技、科技創新和科創教育的良好氛圍。

現場直擊

3D打印粉筆除塵裝置吸睛全場 既可除塵又能再造粉筆

“可再造粉筆擦除塵裝置目前處于市場空白,能替代傳統‘拍打法’除塵,又能將粉筆灰再造粉塵,循壞利用,非常環保。”河源理工學校的參賽選手唐裕昌、溫茂泓發明的裝置通過特殊結構的除塵版與粉筆擦摩擦,將粉筆灰擠進密閉空間,達到除塵效果,收集后的粉筆灰又可再造為粉筆進行二次利用。活動現場,前往他們展區的觀摩者絡繹不絕,不停地提問,了解他們的發明原理、裝置操作流程,唐裕昌則一次又一次地耐心解釋、分享。采訪中,許多參賽選手對該作品印象深刻。

“單單收納裝置,我們就改良了10次以上。”唐裕昌介紹,粉塵引起的塵肺以及各種急慢性呼吸道疾病是目前職業病中最主要、危害最嚴重和最廣泛的一種。為了防止粉塵影響老師及學生的身體健康,團隊設計了這款能防塵并收納粉筆灰的裝置。從9月開始確定發明思路,直到11月才完成裝置制作。其間,為了提高裝置的除塵效果,他們針對收納的設計進行反復修改和不斷測試。

高一學生變身“全能工匠” 發明自動清掃樓梯保潔系統

利用人在樓梯時從一階樓梯上到另一階樓梯時,鞋底與裝置鏤空帶刷墊子相互摩擦,鞋底附著的泥土和細小雜物受摩擦力脫落,就能清潔鞋底,樓梯也隨之能保持清潔……比賽中,來自河源中學的參賽選手李銘、游韜帶來一項科技含量高的作品。

“我們運用了工程學設置樓梯地下的清潔系統,整個裝置的木料都由我們親自制作裝訂。”團隊的主創李銘是一名高一學生,首次參加河源市青少年科技創新大賽。他告訴記者,創新發明的過程不僅是電路等編程學知識的拓展,更是集學習生活常識、鍛煉動手能力于一體的綜合性實踐過程。其間,他們倆除了“腦洞大開”,還變身木匠、工匠,學習建筑知識,親自搭建組裝裝置外部的木制裝置,不斷提高自己的動手能力。

智能拐杖隨時“呼救” 同步顯示緊急聯系人電話

看到行動不便的老人突然摔倒,小學生偶遇又因年齡小力氣不夠大,無法提供有效幫助,該怎么辦?來自河源市第三小學的參賽選手劉卓航、藍智琛發明的急救功能拐杖或許能解決這一難題。

“我們的發明集成了檢測、警告和發送救援信息等多項功能,能準確實時檢測,提高救援效率。”劉卓航介紹,當老人突然摔倒,裝置內的霍爾傳感器檢測到老人手上佩戴的磁環離開拐杖,觸發裝置內的蜂鳴器,蜂鳴器循環發出警告,語音播報提醒路人老人的身體情況,同時時鐘模塊與單色液晶屏準確記錄事件發生時間和循環顯示緊急聯系人電話號碼,當小學生或路人看到信息后,即可播發電話尋求幫助。

10項目獲農行河源分行科技創新獎 為河源高質量發展貢獻農行力量

本次大賽得到了中國農業銀行河源分行(下稱農行河源分行)的大力支持,在河源市青少年科技創新大賽首次設立農行河源分行科技創新獎,旨在通過設置專項獎激勵更多的青少年熱愛科學、發明創造。經過激烈角逐,紫金縣中山高級中學劉政杰的《“綠葉中色素的提取和分離”創新改進實驗》等10個項目獲得該專項獎。

據悉,作為一家與河源“同齡”的大型國有銀行分支機構,農行河源分行成立30多年來,始終牢記“面向三農、服務城鄉”的使命,緊跟河源城市發展規劃布局,全方位支持河源經濟社會發展。今后,農行河源分行將不改初心,持續把服務“三農”、服務實體經濟、服務普惠金融作為生存的根基和發展的使命,助推“百千萬工程”,為河源高質量發展積極貢獻農行力量。

■文:本報記者 劉昕 ■圖:本報記者 馮曉銘

下一篇:沒有了