明代河源災異錄

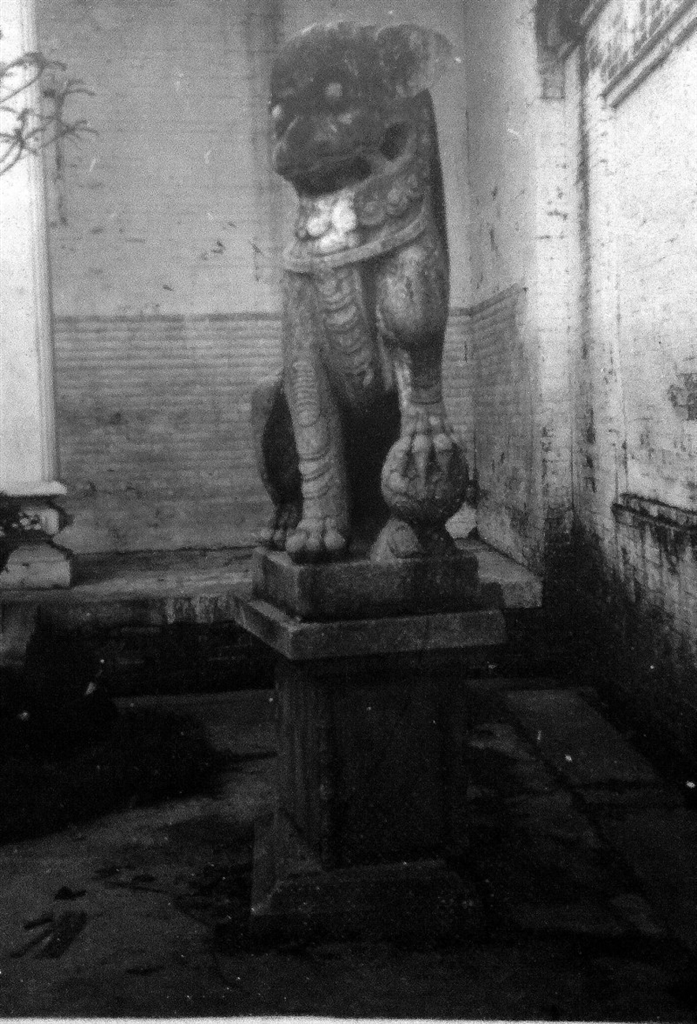

■原置于北門馬屋的石獅。民間傳說石獅有除邪辟惡鎮宅之作用。攝于上世紀50年代,現藏源城區檔案館。

■連平縣上坪鎮三洞村一廢廟里發現的明萬歷十年鑄文鐵鐘,上有二龍交蟠紐。 (原圖載《古邑遺珍》)

■明代河源上城東門原為內向,清代陳張翼改為大東向東。此為近年復建的上城東門。 凌麗 攝

核心提示

明代276年間,河源史料記載的各種災異層出不窮,對河源的城建、風俗等方面有著很大影響。

■本報記者 凌麗

明代河源人怎樣應對自然災害

在蒙昧的遠古,直到科學尚未昌明的清末,關于自然界的各種天象、災害,都被納入“天人感應”之說,認為可以“觀乎天文,以察時變”。(《周易·賁·彖傳》)因此,災祥對應著人,尤其是君主的德行,司馬遷在《史記·天官書》中說:“五星合,是為易行,有德,受慶,改立大人,掩四方,子孫蕃昌;無德,受殃若亡。”漢元帝時,中書令石顯顓頊,京房上奏,曰:“《春秋》紀二百四十二年災異,以視萬世之君。今陛下即位已來,日月失明,星辰逆行,山崩泉涌,地震石隕,夏霜冬雷,春凋秋榮,隕霜不殺,水旱螟蟲,民人饑疫,盜賊不禁,刑人滿市,《春秋》所記災異盡備。陛下視今為治邪,亂邪?”人們認為,種種災異都是對君主的示警,君主的失德行為,必須加以糾正或改正。

明代,河源史料記載的各種災異層出不窮,對河源的城建、風俗等方面有著很大影響。在科學不發達的古代,人們通常會采取一些手段來減少自然災害的發生。一是祭祀和祈禱。古代人相信神靈,會通過祭祀和祈禱的方式祈求神靈保佑,避免自然災害的發生。這些祭祀和祈禱活動通常會在重要的日子或特定的季節進行。明代河源與各地一樣,建有風云雷雨山川壇祭祀臺。二是建筑防護設施。古代人會通過建筑防護設施來減少自然災害的影響,如修建堤壩、挖掘湖泊和灌溉系統等水利工程,以及在房屋周圍修建護墻和排水設施等。明代河源縣曾因此開挖了鱷湖。三是改變農業種植方式。古代人會通過改變農業種植方式來減少自然災害的發生,如種植適合當地氣候和土壤條件的作物,采用輪作制度等。四是搬遷。如果一個地方經常發生自然災害,人們可能會選擇搬遷到另一個地方,以避免自然災害的影響,如明代河源縣下城為避水患,遷回因為避盜患的上城。

災害與城建:遷城避水、開挖鱷湖

古代災異和城建之間有著緊密聯系。城建不僅要美觀堅固,還要考慮抵御自然災害,觀測天文現象等。當雷電交加、狂風暴雨之時,城墻可能會被沖毀、城門被淹沒,導致城市陷入混亂。一些災難如地震、洪水等,可能帶來毀滅性的影響。所以,當時的城建必須考慮如何抵御這些自然災害。

城墻的建筑材質必須堅固耐用,以便在災害發生時能夠為城市提供足夠的保護。比如,河源各地常見的用石灰、糯米和黏土制成的三合土,就是一種非常耐用的建筑材料。另外,城市公眾場所、私人建筑,需要建設排水系統,防止暴雨季節水浸水淹。

河源的下城,因明初為避盜擾而建,河源最初的城——上城廢棄了200多年。但下城地低,每有大雨、暴雨,就汪洋如海,城中廬舍被淹,水患頻繁,平民生產生活受到嚴重影響。明隆慶五年初夏,下城遭遇特大洪水,洪水退后又發生瘟疫,兩相夾擊,下城死亡200多人。慘痛的災禍過后,河源邑人想到將城遷回上城,經過幾任官員與民眾齊心建設,終于在明萬歷十一年正月初六(1583年1月29日),縣衙正式遷入上城,眾人也在上城安居了下來。從此,河源縣上城、下城并峙。

源城區上城鱷湖的開挖與水患有關。鱷湖開鑿于明萬歷十八年(1590年),又稱東門塘。元末明初,河源數遭水患、寇患,待鱷湖修成后,“繞城之西而環其北,匯其東為鱷湖”,可以成為護城河,“歷千數百年而無患”。正因為出于這樣的考慮,陳蕖支持興建鱷湖。萬歷年間,李燾又使人引桂山水經瀧下、萬年基橋、木棉塘注入西門塘、北門塘和鱷湖,形成環城湖池,百姓名湖曰“制府湖”,以紀念制府陳蕖。

同治年間的鱷湖,景色極佳,被推為河源勝景的第一美景:“有橋,中有上墩,旁有沙渚,近九曲排,青蔥籠竹木,湖水澄泓,顧盼之間似乎莫測其涯。涘者而且沙鳥淵魚,牧童樵婦絡繹其間,朝暮四時各有意趣。半村宇郭,妙極自然,允推河源名勝第一。余新增八景,以鱷湖青曲傳之,夫為前人所表著,而欲后人之心領神會也。”

祈禱風調雨順的各類祭祀場所

此外,古代人還利用城建來觀測天文現象。比如,很多古城都有“觀星臺”,用來觀測日食、月食等天文奇觀。這些觀測結果可以幫助人們更好地了解宇宙的規律,預測自然災害。明代各地都有社稷壇、先農壇、邑厲壇、風云雷雨山川壇,“壇”是古人用于祭祀天、地、社、稷等的臺型建筑,算是各地城市的“標配”。

現今河源市管轄各縣,在明代多建有風云雷雨山川壇,如龍川縣的在縣南三里,和平縣的在縣東一里,河源縣的在縣西二里,連平州的在城西郊二里許,都離城極近,方便祭祀。

社是土地神,稷是五谷神,兩者是農業社會最重要的根基;各縣都設有社稷壇、邑厲壇(縣官主祀,公祭本縣無祀的“鬼魂”)。如河源縣的社稷壇在縣西北一里,邑厲壇亦在縣西北一里,是相鄰的兩個祭壇。連平州的社稷壇在城北郊,州厲壇在城西隅。和平縣的社稷壇在縣西二里,邑厲壇在縣北一里。各縣的四壇今已無存。

在洪災水患中有所作為的官員,如在明代河源遷城過程中出了大力的林大逋、曾守愚等,以及為重建上城而竭力奔走的李燾之父李學顏,被人們銘記至今。

另外,古代風俗的形成與災異的發生有著密切的聯系,一些古代風俗是人們為了祈求平安、豐收、健康等而創造的。當發生自然災害時,人們會認為是天神發怒或鬼魅作祟,需要采取一些措施來消災弭禍。這些措施可能是進行祭祀、祈禱、獻祭等,以祈求神靈的保佑。明代河源人崇拜天后,期冀水上交通安全。災異還可能影響人們的服飾、飲食、節令等方面,形成一些獨特的習俗。古代風俗和災異之間有著相互影響的關系。人們通過各種方式來消災弭禍,形成了許多奇特的風俗,而這些風俗反過來也影響了人們的生活和社會文化的發展。這些風俗有的流傳至今,有的在時間的長河中已慢慢消亡。

據古代文獻中記載,災異被視為上天的警告或懲戒,用以揭示官員的失德行為或不正之風。當出現自然災害時,官員們通常會被要求反省自己的行為,檢視是否有失德之處。嘉慶版《龍川縣志》專有祥異一章,對災異之事頗有深刻認識:“今者嘉禾瑞穎年復年,甘露醴泉現而數見,視為尋常事耳,奚足異。然流虹走電,卜年卜世,洵為盛世之休徵;即晦蝕陰霾,或伏或愆,亦作省躬之鑒誡。”認為祥瑞或災異并不足為異,但亦可作為“鑒誡”。到了清末,人們對天象、災異已有了新的認識,但在言論極不自由的封建社會,借災異來進諫、改善朝綱,仍是一種好的手段。如1882年9月12日《申報》發表的《恤刑所以弭災說》,批評州縣官員“凡遇訟事,動輒以敲撲從事,逼令成招”“安得而不召天災也”。他列了各地地震、洪災、彗星現、日月食等“災異”,借此建議當朝改善政治,“察吏安民,除殘酷之風,而大溥仁慈之化,以此感召天和”“天心或可稍轉,民氣或可漸蘇矣”。

鏈接

明代龍川縣災異錄

■太祖洪武元年(1368年)三月,彗星見。壬辰元江西行省左丞何真降。《通志》:四月朔,彗星沒,蓋何降附之兆。

■成祖永樂三年(1405年),大水。

■憲宗成化元年(1465年),大水。二十一(1485年)年,大水。

■孝宗宏治十一年(1498年)大旱。十六年(1503年),春三月隕霜。十八年,大水。

■武宗正德十三年(1518年),春二月雹。

■世宗嘉靖三年(1524年)秋八月夜,大風,揚沙走石,拔樹壞屋。四年夏四月,大旱。七年春三月,雹大如雞子,迅雷烈風。八年(1529年)夏旱秋澇,大饑。時潮郡荒甚,米斗錢二百。龍因多運而竭,價浮于潮,民有賴竹實以活者。九年大旱,時連年發蟲,毛黑,食松,葉盡而立枯。冬月作繭松枝上,冬末乃化盡,故頻年米貴。十年,夏四月大水。十二年(1533年)冬,堅冰。間有雹,大匏,樹木摧,鳥獸搏死。十三年,螟禾自僵死。十六年(1537年)夏六月,大水,東壩坊室廬飄蕩,溺者幾百人。相傳水之大,前此未有也。十八年秋九月,無雷而震。

■世宗嘉靖二十二年(1543年)秋八月不雨,至明年春正月雨。二十三年(1544年)春二月不雨,至六月雨。二十四年(1545年)春荒,民食芋蕨。二十六年(1547年)春二月,大雨雹。二十七年(1548年)夏四月大雨水,冬十一月雹。二十九年(1550年)春二月,大雨雹,和平尤甚,殺羊牛甚眾。三十年(1551年)夏六月大水。三十一年(1552年)春,大雷雨。四十二年(1563年)夏五月,大水。

■穆宗隆慶元年(1567年)夏,大饑,斗米二緡,轉溝壑者甚眾,貧家子女斗米可鬻。秋九月,北門外民鄒羾失火,延至城中,民居十毀其六,或越數家而突起者,焚死甚眾,傷者無算,哀聲徹天,學廟俱毀。

■穆宗隆慶五年(1571年)五月大水,視嘉靖丁酉(1537年)漲增三尺,城內土屋潰盡,東壩一帶民居漂沒無余,土崩過半,諸山鄉谷有全崩者。

■神宗萬歷二十一年(1593年),恒雨,逾年三月乃止。

■弘治十八年(1505年)夏,龍川大水,淹浸五日,舟從城過。居民淪沒,岸崩數十丈。

(載嘉慶《龍川縣志》)

明代河源縣災異錄

■天順六年(1462年),江水暴漲入城,河源學宮倒塌。

■成化十九年(1483年),地震。該年是癸卯年,人稱“癸卯地震”。

■成化二十一年(1485年),河源大水。

■弘治十八年(1505年)夏,大水,淹浸五日,舟從城過,民居淪沒,岸崩數十丈。

■正德八年(1513年),河源縣蝗蟲災害嚴重,蝗食禾盡。

■隆慶五年(1571年),五月,河源河水一日夜忽漲三丈,沖破房舍,溺死一百多人,有全家覆滅者。洪水后,瘟疫流行,又病死百多人。兵備副史王化、邑紳李學顏等議復古城(上城),以避水患。知縣林大逋集工先筑四門城樓及北城墻百余丈,建縣署于城西隅東向。

■萬歷十年(1582年)五月,東江河水驟漲,藍溪、義合山洪洶涌,山泥傾瀉三十余丈,溪谷塞復壓田地千余畝,城內外房屋漂流不下千間。是年,大水后,知縣湯民仰始與居民遷入新城(上城),自此,兩城并峙,其在東近江邊的地形低,謂之下城,也稱舊城;其在西邊的地形高為上城,亦稱新城,其實新城是最古之城基。

■萬歷二十三年(1595年),河源大水,溝瘠者相望。

■天啟元年(1621年),槎江出現怪魚,形如母豬,長3尺多,浮于江中。

(載同治《河源縣志》)

下一篇:沒有了